| |

|

|

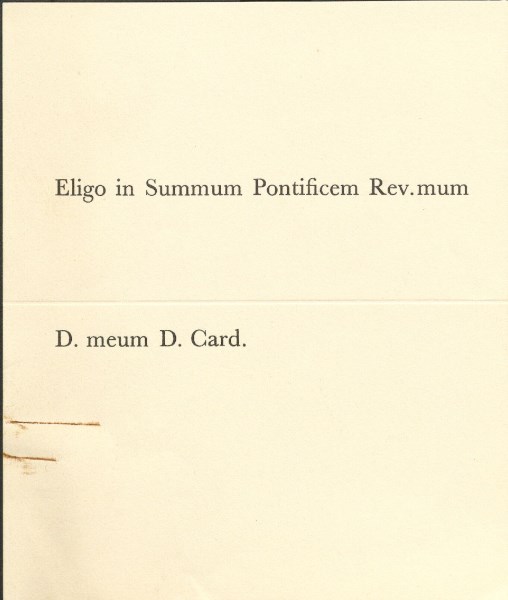

| "Eligo in Summum Pontificem“Quellen zum Konklave | München, 6. Mai 2025. Seit Franziskus von Bettinger wurden alle Erzbischöfe von München und Freising vom Papst zu Kardinälen ernannt und nahmen als Teil ihrer gesamtkirchlichen Verantwortung am Konklave zur Wahl eines neuen Papstes teil:

- Franziskus von Bettinger: Kardinal 1914; Konklave 1914 mit Wahl von Benedikt XV.

- Michael von Faulhaber: Kardinal 1921; Konklave 1922 mit Wahl von Pius XI.; Konklave 1939 mit Wahl von Pius XII.

- Joseph Wendel: Kardinal 1953; Konklave 1958 mit Wahl von Johannes XXIII.

- Julius Döpfner: Kardinal 1958; Konklave 1963 mit Wahl von Paul VI.

- Joseph Ratzinger: Kardinal 1977; Konklave 1978 mit Wahl von Johannes Paul I.; Konklave 1978 mit Wahl von Johannes Paul II.; Konklave 2005 mit seiner eigenen Wahl zu Benedikt XVI.

- Friedrich Wetter: Kardinal 1985; Konklave 2005 mit Wahl von Benedikt XVI.

- Reinhard Marx: Kardinal 2010; Konklave 2013 mit Wahl von Franziskus; Konklave 2025

Vgl. hierzu die detaillierten Angaben auf der privaten Website www.catholic-hierarchy.org

In den Amtsakten der Erzbischöfe, die im Erzbischöflichen Archiv München verwahrt werden, befinden sich auch Unterlagen zur jeweiligen Konklave-Teilnahme. Bereits für die Forschung zugänglich sind die einschlägigen Akten von Franziskus von Bettinger (EAM, Michael Kardinal Faulhaber [!], Amtsakten 1157), Michael von Faulhaber (EAM, Michael Kardinal Faulhaber, Amtsakten 1051–1057, 1157 und 1251) und Joseph Wendel (EAM, Joseph Kardinal Wendel, Amtsakten 8–9).

Da die Kardinäle selbstverständlich die Geheimhaltungsverpflichtung bezüglich aller Vorgänge im Konklave eingehalten haben, beinhalten diese Akten nur solche Dokumente, die sich auf das Umfeld und das Organisatorische der Kardinalsversammlungen beziehen. Sie führen aber nah heran an das Geschehen: Mitteilung über den Tod des Papstes; Berufung zum Konklave; Reisevorbereitungen; zeremonielle Abläufe, Gottesdienste und Kleidung; Unterbringung im Apostolischen Palast; Listen der Kardinäle; nicht ausgefüllte Vordrucke zur Papstwahl. Darüber hinaus enthalten die Akten umfangreiches Pressematerial zur jeweiligen Wahl.

In den regulären Tagebüchern von Kardinal Faulhaber beschränken sich die Einträge sowohl 1922 als auch 1939 auf Angaben zur Reise bzw. zur Unterkunft in Rom. Jedoch konnten jüngst im Rahmen des Projekts „Kritische Online-Edition der Tagebücher von Michael Kardinal von Faulhaber (1911-1952)“ separate Aufzeichnungen des Kardinals zum Konklave 1922 ermittelt werden. Sie gewähren – so informiert eine Pressemitteilung des Projekts – „einen verblüffenden Blick durch das Schlüsselloch hinein in das Konklave“ und bieten „eine atmosphärische Beschreibung des Konklaves ohne die Geheimhaltungspflicht zu verletzen“. | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

| Fristablauf und NeuverzeichnungZusätzliche Matrikeljahrgänge und Findbücher zu Pfarrarchiven online | München, 22. Mai 2025. Bei der jüngsten Aktualisierung des Digitalen Archivs des Erzbistums München und Freising wurden bei 690 Matrikelbänden zusätzliche Seiten freigeschaltet, für deren Einträge die in der Kirchlichen Archivordnung (KAO §9) bzw. in der Archivordnung für die Seelsorgestellen und kirchlichen Einrichtungen im Erzbistum München und Freising (§ 16) vorgeschriebenen Schutzfristen abgelaufen sind. Weitere 16 Matrikelbände stehen nach Fristablauf vollständig online zur Verfügung; dabei handelt es sich vor allem um Firm- und Sponsalienbücher sowie um vier Familienbücher.

Die Freischaltung kann nur solche Bände betreffen, die im Archiv des Erzbistums verwahrt werden. Das Archiv weist sämtliche bei ihm vorhandenen Bände im Digitalen Archiv nach, auch wenn sie noch nicht einsehbar sind. Eine erhebliche Zahl von nach 1876 begonnenen Matrikelbänden, für welche die Schutzfristen ebenfalls bereits abgelaufen sind, befindet sich allerdings in der jeweiligen Pfarrei; diese ist bei Nutzungswünschen zu kontaktieren.

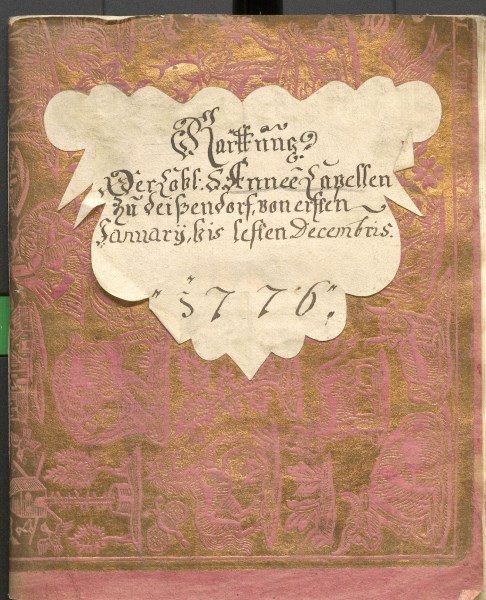

Zusätzlich wurden neue digitale Findbücher zu folgenden deponierten Pfarrarchiven online gestellt:

- Kleinberghofen-St. Martin (CB200; mit 62 Verzeichnungseinheiten aus den Jahren 1653–2011)

- Osterwarngau-St. Georg (CB346; mit 384 Verzeichnungseinheiten aus den Jahren 1402–2016)

- Teisendorf-St. Andreas (CB448; mit 677 Verzeichnungseinheiten aus den Jahren 1513–2018)

- Welshofen-St. Peter (CB492; mit 240 Verzeichnungseinheiten aus den Jahren 1666–2011)

Die Archivalien sind online recherchier- und bestellbar. Sie werden in der Regel im Original zur Nutzung im Lesesaal von Archiv und Bibliothek des Erzbistums vorgelegt. | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

| Orte – Köpfe – WunderGraphiksammlung des Archivs des Erzbistums München und Freising online | München, 27. Mai 2025. In Kooperation mit dem bayerischen Kulturportal bavarikon wurde die umfangreiche und wertvolle Graphiksammlung des Archivs des Erzbistums München und Freising vollständig digitalisiert und ist nun in ersten Teilen online nutzbar. Die Sammlung umfasst rund 15.000 Blätter an Druckgraphiken, die in der Hauptsache zwischen dem späten 17. und dem frühen 20. Jahrhundert in verschiedenen Techniken (vor allem Holzschnitt, Kupferstich und Lithographie) entstanden sind.

Die Sammlung gliedert sich in drei Teilsammlungen mit Personendarstellungen (GSP), topographischen Darstellungen (GST) und Andachtsgraphik, d.h. Darstellungen von Wallfahrtsorten und Gnadenbildern (GSA). Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei auf dem Gebiet des Erzbistums München und Freising bzw. Bayerns, doch reichen einzelne Sammlungsteile weit darüber hinaus. Auch unerwartete Entdeckungen sind möglich. Dem vor allem dokumentarischen Charakter der Sammlung entsprechend, weist die künstlerische Qualität eine große Spannweite auf, doch stammen insbesondere zahlreiche Objekte der Barockzeit von bekannten Künstlern.

Der Bestand ist großenteils historisch gewachsen und hat seinen Ursprung in verschiedenen Sammlertätigkeiten des 19. und früheren 20. Jahrhunderts. Hier sind vor allem die Domkapitulare Joseph von Heckenstaller (1748–1832), Martin von Deutinger (1789–1854) und Michael Hartig (1878–1960) zu nennen. Umfangreiche Teilsammlungen stammen zudem aus der Dekanatsbibliothek Rottenbuch und vom Verein für Diözesangeschichte von München und Freising e.V. Integriert wurde die in der Dombibliothek Freising erwachsene Sammlung, die einen Schwerpunkt bei Freising-Ansichten hat und teilweise aus dem Freisinger Klerikalseminar stammt. Hinzu kommen Graphiken, die im Kontext von Nachlässen vom Archiv übernommen wurden. In der Gegenwart wird die Sammlung durch gezielte Zukäufe gemäß dem Sammlungsprofil des Archivs nur noch um Porträts, topographische Darstellungen und Wallfahrtsgraphiken mit eindeutigem Bezug zum Bistumsgebiet und zur Bistumsgeschichte ergänzt. In ihrem historisch gewachsenen Altbestand umfasst sie jedoch auch umfangreich Darstellungskomplexe, die weit über das Bistum hinaus reichen.

Die Online-Präsentation der gesamten Graphiksammlung erfolgt in Kooperation mit dem bayerischen Kulturportal bavarikon, das Projekte zur Digitalisierung von Kulturgut in Bayern fördert. Für die Jahre 2024–2025 wurden Fördermittel bewilligt, die bei einem Teil der erforderlichen Arbeitsschritte den Einsatz von externen Dienstleistern ermöglichten. Vorerst ist mit den topographischen Ansichten und den Andachts- und Wallfahrtsbildern rund ein Drittel der Sammlung online. Die Online-Stellung der doppelt so großen Teilsammlung der Personendarstellungen ist für Ende 2025/Anfang 2026 vorgesehen. Dann werden alle Graphiken auch über das Digitale Archiv des Erzbistums nutzbar sein. Auf bavarikon ergeben sich in Kombination mit der ähnlich großen „Bildersammlung“ des Historischen Vereins von Oberbayern wertvolle institutionenübergreifende Recherchemöglichkeiten zur Regionalgeschichte.

Handgezeichnete Ortsdarstellungen sowie Entwürfe zu Bau- und Kunstwerken sind nicht Teil der Graphiksammlung. Sie finden sich in der ebenfalls bereits online nutzbaren, über 1.000 Objekte umfassenden Plansammlung des Archivs des Erzbistums München und Freising. | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

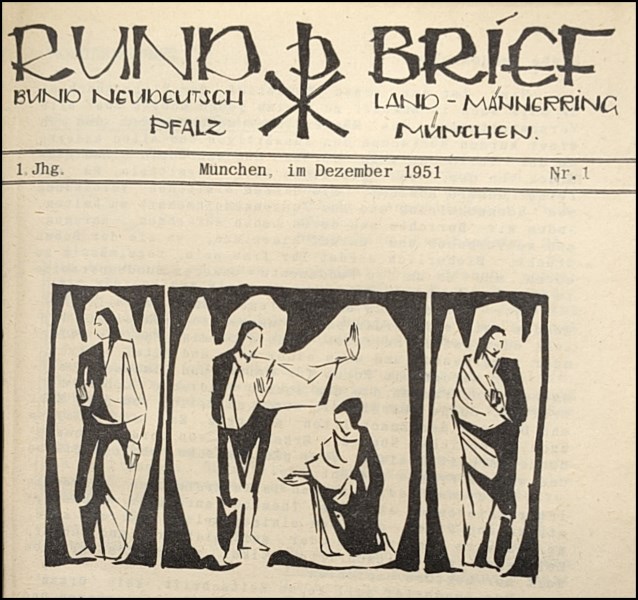

| Bund NeudeutschlandUnterlagen zur kirchlichen Jugendbewegung | München, 3. Juni 2025. Mit dem Bestand „Bund Neudeutschland“ wurden im Archiv des Erzbistums München und Freising wichtige Unterlagen zur kirchlichen Jugendbewegung für die Nutzung erschlossen.

Der „Bund Neudeutschland“ (ND) wurde am 31. Juli 1919 auf Anregung des Kölner Erzbischofs Kardinal Felix von Hartmann als „Verband katholischer Schüler höherer Lehranstalten“ gegründet. Der akademisch geprägte Zusammenschluss wollte nach dem Ersten Weltkrieg am Aufbau eines neuen, christlichen Deutschlands mitwirken. Auf Grundlage des 1923 auf Schloss Hirschberg im Altmühltal verabschiedeten Bundesprogramms entwickelte er sich zu einem von Jugendlichen selbstverantworteten Verband. 1926 entstand parallel für Mädchen der „Heliand-Bund“. Das NS-Regime brachte zunehmende Einschränkungen der Tätigkeit bis hin zum Verbot 1939. Nach 1945 wurde der Bund neu gegründet. In München errichtete er u.a. das Studentenwohnheim „Willi Graf“. Der Verband versteht sich heute als christliches Netzwerk, dem Mitglieder jeden Geschlechts und Alters angehören. Er ist in 20 Regionen gegliedert und firmiert unter dem Namen „ND – Christsein.heute“.

Im Jahr 2022 übergab die Region München des „Bundes Neudeutschland“ ihr Archiv als Depositum an das Archiv des Erzbistums. Neben der offiziellen Überlieferung des Verbandes enthält dieser Bestand auch Unterlagen verstorbener Mitglieder. Parallel wurde dem Archiv der ND-Nachlass von Walter Vieregg (1936-2022), dem langjährigen Redakteur des Regional-Rundbriefs, übergeben. Dieser Nachlass umfasst – neben Verbandspublikationen – sowohl Unterlagen zur Verbandsarbeit (Korrespondenz, Vorträge und Beiträge, Fotoalben) nach 1945 als auch Unterlagen verstorbener Mitglieder, die bis in die Frühzeit der Verbandsgeschichte zurückreichen.

Im Archiv wurde ein gemeinsamer Bestand „Bund Neudeutschland“ gebildet, dem die beiden genannten Überlieferungen als Teilbestände untergeordnet sind. Der Gesamtumfang beträgt 142 Verzeichnungseinheiten, die in einem Online-Findbuch recherchiert und zur Einsichtnahme in den Archiv-Lesesaal bestellt werden können. Der Bestand ist gemäß den archivrechtlichen Bestimmungen des kirchlichen Archivgesetzes (KAO) nutzbar. Damit stehen wichtige Unterlagen zur kirchlichen Jugendbewegung und der verbandlichen Jugendarbeit für die Forschung zur Verfügung. | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

| Heilige und FleischbänkeUrkunden des Pfarrarchivs München-St. Peter online | München, 21. Juli 2025. Mit den Urkunden aus Münchens ältester Pfarrei St. Peter ist ein Kernbestand des bedeutendsten Pfarrarchivs des Erzbistums München und Freising nun über das Digitale Archiv des Erzbistums nutzbar.

Die hohe historische Bedeutung dieses Urkundenbestands für die Münchner Stadtgeschichte generell und speziell die Geschichte des kirchlichen Lebens in der bayerischen Hauptstadt ist seit langem anerkannt. Deshalb veröffentlichten die beiden Staatsarchivare Max Josef Hufnagel und Fritz Freiherr von Rehlingen 1972 in der Reihe „Bayerische Archivinventare“ (Heft 35) Inhaltsangaben zu 636 Urkunden des Pfarrarchivs. Diese Publikation ist aufgrund ihrer Einführung zur Geschichte des Bestandes und ausführlicher Register bis heute nicht überholt.

Die 636 hier verzeichneten Urkunden waren schon bisher im Urkundenportal „monasterium“ (Link zum Fond) online nutzbar. Da das Pfarrarchiv von St. Peter seit 2018 im Archiv des Erzbistums deponiert ist, wurde dessen Urkundenbestand nun auch in das Digitale Archiv des Erzbistums integriert. Damit verbunden war die Anfertigung neuer, höher aufgelöster Digitalisate. Der Inhalt der Urkunden ist durch Kurzregesten erschlossen; eine Übernahme der ausführlicheren Angaben aus dem gedruckten Inventar ist geplant.

Zusätzlich wurden weitere 189 Urkunden des Pfarrarchivs erstmals erschlossen. Ihre Digitalisate sind z.T. bereits online bzw. sollen sukzessive online gestellt werden. Somit enthält das Digitale Archiv des Erzbistums Informationen zu insgesamt 825 Urkunden aus dem Zeitraum von 1278 bis 1890. Die Urkunden sind dabei nicht in rein zeitlicher Folge aufgeführt, sondern nach Inhalt in die sachthematische Gliederung des Pfarrarchivs eingeordnet. Die Urkunden erhielten neue Signaturen, bleiben jedoch über die Volltextsuche des Digitalen Archivs weiterhin auch unter der Nummer des gedruckten Inventars (z.B. „St. Peter U5“) recherchierbar.

Die Thematik der Urkunden umfasst vielfältige Rechtsgeschäfte in geistlichen Angelegenheiten (z.B. Ablässe, Jahrtags- und andere Messstiftungen, Reliquienauthentiken) sowie in Angelegenheiten der pfarrlichen Besitzverwaltung, Als Aussteller treten vor allem Geistliche von St. Peter und Münchner Bürger in Erscheinung. Zwei Beispiele:

So stiftete mit Urkunde vom 24. April 1284 (AEM, CB288, U4105) der aus einer Münchner Patrizierfamilie stammende Konrad Wilbrecht, Dekan und Pfarrer von St. Peter, in seine Pfarrkirche eine Kapelle zu Ehren der hl. Katharina, verbunden mit Jahrtagsgottesdiensten für sich und seine Angehörigen und einem Ewigen Licht. Die Kosten dafür sollten aus dem Pachtertrag von zwei dafür bestimmten Fleischbänken – Vorläufer der Metzgerzeile am Viktualienmarkt – bestritten werden.

Mit Urkunde vom 30. September 1676 (AEM, CB288, U4569) genehmigte der Freisinger Fürstbischof Albert Sigmund von Bayern die Verehrung der Reliquien der heiligen Munditia in der Pfarrkirche. Die Gebeine der frühchristlichen Märtyrin stammten aus der römischen Cyriacus-Katakombe und waren – samt „Blutampulle“ und Grabstein – durch den Münchner Kaufmann und Ratsherrn Franz Benedikt Höger nach München gekommen. Sie befinden sich bis heute in einem Glasschrein auf dem Liborius-Altar im linken Seitenschiff der Pfarrkirche und erfahren gerade in jüngerer Zeit wieder stärkere Verehrung. | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

|

| Name: Archiv - Bibliothek

Bildnachweis: SMB für Archiv und Bibliothek des Erzbistums |

|  | Name: nicht ausgefüllter Stimmzettel aus den Unterlagen von Kardinal Wendel, 1958

Bildnachweis: Archiv und Bibliothek des Erzbistums München und Freising |

|  | Name: Goldprägepapier als Einband der Jahresrechnung der St. Anna-Kapellenstiftung in Teisendorf, 1757 (CB448, 659)

Bildnachweis: Archiv und Bibliothek des Erzbistums München und Freising |

|  | Name: Das Marien-Gnadenbild von Egern am Tegernsee. Kupferstich im Mirakelbuch „Marianischer Wunderbaum“, um 1710 (Ausschnitt)

Bildnachweis: Archiv und Bibliothek des Erzbistums München und Freising |

|  | Name: erste Nummer des ND-Rundbriefs, Dezember 1951 (Ausschnitt)

Bildnachweis: Archiv und Bibliothek des Erzbistums München und Freisin |

|  | Name: Siegel des Münchner Stadtrats und von Dekan Konrad Wildbrecht an der Stiftungsurkunde von 1284

Bildnachweis: Archiv und Bibliothek des Erzbistums München und Freising |

|

|