| |

|

|

|

|

|

|

| Schwerpunktthema: „Brückenbauer: Zwei Päpste und der Dialog“ | |

|

|

| Der neue Papst: Leo XIV. als Brückenbauer - von Andreas R. Batlogg SJ, Wien | Man kann es natürlich auch so sehen: Zu viele Erwartungen am Beginn eines Pontifikates sind besser als keine. Sie zeigen, dass das Interesse am Papstamt und an der Weltkirche größer ist, als wir hierzulande denken.

Und es geht Leo XIV. nicht anders als seinen Vorgängern seit Johannes XXIII., der als Übergangspapst gedacht war: Im Oktober 1958 nahmen 51 von damals 53 Kardinälen am Konklave teil. 24 von ihnen waren noch älter als der 77-jährige der Patriarch von Venedig. Im elften Wahlgang, nach vier Tagen, wurde Angelo Giuseppe Roncalli zum Bischof von Rom gewählt. Das durchschaubare Kalkül der Konklaveteilnehmer: Wir wählen einen der Ältesten, der neue Kardinäle ernennen wird (Pius XII. hatte das seit 1953 nicht mehr getan), bei der nächsten Papstwahl gibt es dann eine größere Auswahl. Soweit die nachvollziehbare Idee. Aber ein Übergangspontifikat („pontificato di passagio“) ist auch risikobehaftet. Prompt berief Johannes XXIII. keine neunzig Tage später ein ökumenisches Konzil ein, womit er bei etlichen Kardinälen, die bei der Ankündigung im Januar 1959 dabei waren, auf „eisiges Schweigen“ stieß. |

|

|

| | Joseph Ratzinger wurde im April 2005 drei Tage nach seinem 78. Geburtstag, Jorge Mario Bergoglio im März 2013 neun Monate vor Vollendung seines 77. Geburtstages zum Bischof von Rom gewählt. Der US-Amerikanischer Robert Francis Prevost, der auch die peruanische Staatsbürgerschaft besitzt, war 69, als er gewählt wurde. Im September 2025 wird er 70 Jahre alt. Gegen Franziskus, den wir in den letzten Monaten nur mehr im Rollstuhl erlebt haben, wirkt er geradezu jugendlich. Der Besitzer eines römischen Fitness-Studios erkannte den neugewählten Papst als ehemaligen Kunden, der aber vermutlich nicht in der Soutane eines Kardinals zwei bis drei Mal pro Woche seine Übungen absolviert hat. Kardinal Reinhard Marx meinte: Leo XIV. ist der erste Papst in meinem Leben, der jünger ist als ich.

Die Erwartungen an den neuen Papst sind riesig. Ähnlich wie im Frühjahr 2013 beim ersten lateinamerikanischen Papst. „Yes we can“, Barack Obamas Wahlkampfslogan, schien damals auch für die römisch-katholische Kirche Wirklichkeit geworden zu sein. Spontanität und Direktheit, unkonventionelle Vorgangsweisen, aber auch harte Worte und schräge Vergleiche, die wenig Rücksicht nahmen auf kulturelle Befindlichkeiten, kennzeichneten den Pontifikat von Franziskus, dem ersten Jesuitenpapst der Geschichte. Reformer oder doch eher „ein Papst der Enttäuschungen“?

Leo XIV., auch er Ordensmann, aber Augustiner, ist ein ganz anderer Typ. Er bringt Erfahrungen als Missionar und Seelsorger, als Professor für Kirchenrecht, Provinzial und Generalprior seines Ordens, als Apostolischer Administrator und als Bischof von Chiclayo (Peru) sowie zuletzt, seit Januar bzw. April 2023, als Kurienkardinal und Präfekt des Dikasteriums für die Bischöfe ein. |

|

|

| | Vom Temperament her ruhig und zurückhaltend, wird er als guter Zuhörer geschildert. Argumente hört er an, er lässt sie gelten und gewichtet. Das ist gegenüber dem „Draufgänger“, „Wirbelwind“ und „Wüterich“ Franziskus, der auch oft am Apparat vorbei einsame Entscheidungen traf, ein markanter Unterschied. Der neue Papst hat in Richtung Kurie auch erste Signale gesendet, als er am 24. Mai 2025 in einer Ansprache meinte: „Die Päpste kommen und gehen, aber die Kurie bleibt. Das gilt für jede Teilkirche, für die bischöflichen Kurien. Und das gilt auch für die Kurie des Bischofs von Rom. Die Kurie ist die Institution, die das historische Gedächtnis einer Kirche, des Dienstes ihrer Bischöfe bewahrt und weitergibt. Das ist sehr wichtig. Die Erinnerung ist ein wesentliches Element in einem lebendigen Organismus. (…) In der Römischen Kurie zu arbeiten bedeutet, einen Beitrag zu leisten, damit die Erinnerung des Apostolischen Stuhls lebendig bleibt, im lebenswichtigen Sinn, auf den ich eben angespielt habe, so dass der Dienst des Papstes auf beste Weise erfolgen kann.“ Diese „Streicheleinheit“ war sicher willkommen und tat denen gut, die sich nicht beachtet, bloßgestellt oder gar brüskiert fühlten.

Trotzdem beschlich mich in den ersten Wochen nach der im vierten Wahlgang erfolgten Wahl auch das Gefühl: Jetzt stehen viele Schlange und erwarten alles Mögliche vom neuen Pontifex. Viele legten regelrechte Wunschlisten vor. Dass Leo „Farbe bekennen“, „sich deklarieren“ und „liefern“ muss, empfand ich schon als „typisch deutsch“: Wir kommen mit unseren Vorstellungen und Reformwünschen, oft ohne zu berücksichtigen, dass die Uhren in der Weltkirche anders ticken. Mit den Ungleichzeitigkeiten tat sich schon Franziskus schwer, sodass der Eindruck entstand, er gehe oft zwei Schritte nach vorn und bald wieder einen Schritt zurück, wie bei der Echternacher Springprozession. Die einen propagieren die Weihe von Frauen mindestens zu Diakonen mit dem Fernziel Priesterweihe. Die anderen sagen: Wenn das kommt, ist es nicht mehr die katholische Kirche.

Der neue Papst wird das Gespräch suchen müssen: mit allen Richtungen und allen Gruppen. Natürlich wird jetzt nachgeforscht, was er jemals zu „heißen Eisen“ und kniffligen Fragen gesagt oder geschrieben hat: als Ordensoberer, als Bischof oder als Kardinal. Man wird auch Enttäuschendes finden, keine Frage. Im Moment wird der Papst überhäuft mit Anfragen und Einladungen. Es gilt wohl im Moment: sortieren und priorisieren.

Wohin er seine erste Reise macht, wann die „Antrittsenzyklika“ erscheint – wir werden es sehen. Leo XIV. hat den Vatikan schnell als Vermittler in der Ukraine angeboten, am 4. Juni hat er mit Putin telefoniert. Ist er ein Antipode zu Trump? Eher nicht. Aber ein Gegengewicht ist er schon – er wird nicht schweigen, wo geredet werden muss. Ob er eher als Friedenspapst in die Geschichte eingehen wird bzw. will, als einer, der (wie Leo XIII.) die Soziale Frage stark macht, wird die Geschichte weisen. In seiner Biografie mischen und vereinen sich der Norden und der Süden, Prevost kennt die Peripherie genauso wie die Zentren. Als Bischof in Lateinamerika kennt er den enormen Zulauf, den dort die Freikirchen haben – und weiß, warum der katholischen Kirche Mitglieder davonlaufen. Welche ökumenischen Akzente und Zeichen er setzt: Ich bin gespannt. „Nizäa“ steht offenbar auf der Agenda. Der für 25. Mai geplante, aber nie offiziell bestätigte Besuch von Franziskus in Istanbul und Nizäa/İznik wird offenbar nachgeholt – vielleicht schon im Juli, vielleicht im November.

Für mich waren die ersten Worte auf der Benediktionsloggia am 8. Mai 2025 wichtig, auch wenn sie nicht zur „Programmansage“ hochstilisiert werden können. Unterbrochen von Applaus, grüßte der neue Papst zuerst die Kirche von Rom: „Wir müssen gemeinsam danach suchen, wie wir eine missionarische Kirche sein können, eine Kirche, die Brücken baut, die den Dialog sucht, die immer offen ist, um wie dieser Platz mit offenen Armen zu empfangen.“ Bevor er dann in nahezu akzentfreiem Italienisch weitersprach, richtete er sich auf Spanisch an seine ehemalige Diözese in Peru, wiederholte diese Grußadresse auf Italienisch, um dann eine Skizze seines zukünftigen Wirkens vorzulegen, die ein entscheidendes Programmwort von Franziskus enthielt: „Ihr alle, Brüder und Schwestern von Rom, von Italien – wollen wir eine synodale Kirche sein, eine Kirche, die geht, eine Kirche, die immer den Frieden sucht, die immer die Nächstenliebe sucht, die immer die Nähe vor allem zu denen sucht, die leiden.“

Franziskus hatte im März 2025 noch vom Krankenbett in der Gemelli-Klinik aus den weltweiten synodalen Prozess bis 2028 in die Verlängerung geschickt. Dass Leo XIV. in seiner ersten Ansprache von der synodalen Kirche sprach, war für mich ein eindeutiges Signal. Er hatte selber an beiden Sessionen im Oktober 2023 und im Oktober 2024 teilgenommen. Synodalität – Frieden – Nächstenliebe – Nähe zu den Menschen: Der neue Papst hat damit Themen von Franziskus aufgenommen. Er wird sie weiterführen und verstetigen. Aber anders. |

|

|

| |  | Gastautor: Pater Andreas R. Batlogg SJ, Wien |

|

|

|

|

| Ein Meister berührender Zeichen – eine ökumenische Bilanz des Pontifikates von Papst Franziskus - von Dr. Florian Schuppe | „Wenn es ein Wort gibt, das wir bis zur Erschöpfung wiederholen müssen, dann lautet es Dialog“: diese programmatische Aussage, die Papst Franziskus bei der Verleihung des Karlspreises im Mai 2016 in den Mittelpunkt seiner Dankesrede stellte, zeigt die zentrale Bedeutung, die eine dialogisch handelnde Kirche für ihn besaß. Ja, man könnte sogar sagen, dass sich für ihn im Dialog nach innen und nach außen letztlich so etwas wie ein Wesensmerkmal der Kirche verwirklicht. Das betonen die Texte um das ihm so zentrale Thema der Synodalität immer wieder: „Synodalität ist das, was Gott von der Kirche des dritten Jahrtausends erwartet.“ So das wohl stärkste Wort, das er bereits 2015 angesichts des 50. Jahrestages der ersten Weltbischofssynode aussprach. Diesen Auftrag der Synodalität im Handeln der katholischen Kirche Raum zu geben, bestimmte sein Handeln immer wieder und zählt zweifellos zum bleibenden Erbe seines Pontifikates. Das damit nicht nur der anfangs eher im Mittelpunkt stehende Dialogprozess ad intra, sondern auch eine Dimension ad extra anklang, wurde immer deutlicher. Und so betonte auch das Schlussdokument der Weltbischofssynode, dass im Begriff der Synodalität der Dialog nach innen und nach außen zusammenfließen, ja mehr noch, dass es das eine nie ohne das andere geben kann. Oder, wie es der Synthesebericht nach der ersten Session der Weltbischofssynode formulierte: „Es kann keine Synodalität ohne die ökumenische Dimension geben.“ Folglich war die Ökumene für Papst Franziskus tatsächlich kein Additum, sondern eine zentrale Dimension gelebter Katholizität.

Das spürten viele seiner Dialogpartner aus der Vielfalt der Kirchen. Mit Papst Franziskus lag der Fokus der Ökumene viel stärker auf der Ebene der Begegnung und deutlich weniger auf theologischen Fachdebatten und der Rezeption der bilateralen Kommissionsergebnisse. Dieses Feld überließ er weitestgehend seinen Fachleuten, allen voran Kardinal Koch und den Mitarbeiter:innen im Einheitsdikasterium. Und zweifellos hätte man sich hier – man darf das wohl so deutlich sagen – gerade im Hinblick auf die in Deutschland stets fokussierte katholisch-lutherische Ökumene an mancher Stelle auch konkretere Fortschritte vorstellen können. Das zuletzt sogar das Abschlussdokument einer gesamten Dialogphase der katholisch-lutherischen Kommission wegen römischer Vorbehalte nur als Studiendokument veröffentlicht werden konnte, sorgte für viel Verunsicherung. Initiativen, wie das Votum des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen „Gemeinsam am Tisch des Herrn“ brachten nicht die angezielte Dynamik hervor und führten zu einer gewissen Ernüchterung. Nach großem Optimismus am Beginn wurde immer deutlicher: Verbindliche Dialogdokumente oder sogar kirchenrechtliche Änderungen in ökumenischen Fragen waren nicht der wesentliche ökumenische Fokus dieses Pontifikates. Oder, wie es Papst Franziskus beim Rückflug aus Georgien selbst formulierte: „Zu dem, was uns eint und was uns trennt, möchte ich sagen: Beginnen wir nicht, die doktrinellen Dinge zu diskutieren; überlassen wir das den Theologen, die können das besser als wir. Sie diskutieren und sind tüchtig, sind gut, haben guten Willen (…).“ Echter Optimismus, hier zu Ergebnissen zu kommen, klingt anders.

Doch auch vor diesem Hintergrund wird man sagen dürfen, dass Papst Franziskus in der Ökumene viel bewegt hat. Sein Feld war zweifellos die persönliche Begegnung und die Zeichen, die er hier oft in beeindruckender Spontanität setzte. Hier erlebten viele ökumenische Partner Papst Franziskus als sehr verlässliches Gegenüber, der auf der Grundlage eines klaren Verständnisses gemeinsam Kirche zu gestalten an einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe interessiert war. Er war stets bereit und daran interessiert zusammenzuarbeiten, um die Fragen dieser Zeit gemeinsam anzugehen und gemeinsam als Zeugen des Evangeliums sichtbar zu werden. Beeindruckende Beispiele sind der gemeinsame Einsatz mit Patriarch Bartholomaios für Geflüchtete und der Erhalt der Schöpfung oder die enge Beziehung zu Erzbischof Justin Welby, die zuletzt zur Aussendung von bischöflichen Teams zur Stärkung des gemeinsamen Zeugnisses und des Dienstes an der Welt mündeten. Dass dabei, wie nebenbei auch eine weibliche, anglikanische Bischöfin mit einem römisch-katholischen Bischof ausgesandt wurde, war für Papst Franziskus nicht groß der Rede wert. Unter Papst Benedikt XVI. wäre dies wohl nicht möglich gewesen, da dies als ein Zeichen für die Anerkennung der bischöflichen Sukzession in der anglikanischen Kirche und der Möglichkeit der Weihe von Frauen gedeutet werden könnte.

Papst Franziskus war in der Ökumene, wie in seinem gesamten Wirken stark von einer missionarischen Freude am Evanglium und einer Haltung der Geschwisterlichkeit geprägt, die hinführt zu den zentralen Themen dieser Zeit. In diesem Sinne durchzieht die Ökumene wie ein roter Faden auch nahezu alle seine zentralen Texte. Dass ihm mit der Enzyklika „Laudato Si“ eine echte Zeitansage gelang, die auch die Ökumene tiefer verband (dem Vernehmen nach steuerte Patriarch Bartholomaios, der sich seit Jahrzehnten für die Bewahrung der Schöpfung einsetzt, persönlich einige Teile bei) und am Ende mit einem Text „Der Bischof von Rom“ der Versuch das Papstamt selbst ökumenisch weiter zu denken, macht deutlich wie ernst ihm diese Haltung stets war.

Grundsätzlich hatte Papst Franziskus wenig Berührungsängste in der Ökumene auch, was die Frage der Partner angeht. Aus seiner Zeit in Lateinamerika besaß er viele, auch enge, persönliche Kontakte zu pentekostalen Predigern und brachte die streng diplomatisch tickende Kurie gerade zu Beginn zum Schwitzen, wenn er beispielsweise in ein mitgebrachtes Smartphone einen Segenswunsch und die Bitte für ihn zu beten direkt an eine pentekostale Konferenz schickte und damit sowohl in der eigenen Kirche als auch bei den Partnern überraschte.

Auch in hochdiplomatisch komplexen Zusammenhängen von Krieg und Frieden wählte er immer wieder den direkten Kanal zu den ökumenischen Partnern. Nicht immer entfaltete dies die von ihm gewünschte Wirkung, besonders angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine scheiterte der Versuch, mit Patriarch Kyrill eine gemeinsame Friedensinitiative zu starten. Als dieser in einer Videokonferenz von den politischen Zusammenhängen und dem ideologischen Konzept der russischen Welt zu sprechen begann, entgegnete Papst Franziskus in frappierender Offenheit: „Davon verstehe ich überhaupt nichts. Bruder, wir sind keine Staatskleriker und dürfen nicht die Sprache der Politik, sondern müssen die Sprache Jesu sprechen“. Letztlich wird man bilanzieren müssen, dass hier auch Papst Franziskus mit seinem Ansatz des direkten Kontaktes keine nachhaltigen Fortschritte erreichen konnte. Ja, bei vielen Ukrainern eher für Verunsicherung sorgte. |

|

|

| | Im Mittelpunkt einer ökumenischen Bilanz des Wirkens von Papst Franziskus müssen aber die zahlreichen starken Zeichen stehen, die er immer wieder bewusst setzte und auf deren Wirkung er so sehr vertraute. Zu erwähnen sind hier sicherlich der Besuch in der deutschen lutherischen Kirche in Rom, bei dem er mit einem Abendmahlskelch und Patene als Gastgeschenk nicht nur viele Hoffnungen weckte, sondern auch auf die Frage einer konfessionsverbindend verheirateten Frau nach der Möglichkeit des gemeinsamen Eucharistieempfangs antwortete: „Das Leben ist größer als Erklärungen und Deutungen. (…) Sprecht mit dem Herrn und geht weiter.“

Noch stärker – und unter den Vorgängern wohl kaum denkbar – war das Zeichen, das Papst Franziskus 2016 zur Eröffnung des 500-jährigen Reformationsgedenkens setzte: Im Dom von Lund feierte er am Reformationstag liturgisch in denselben schlichten Gewändern wie die Vertreter:innen des lutherischen Weltbundes einen Gottesdienst, der vom Dank für das schone Erreichte und der Selbstverpflichtung, auf diesem Wege weiter zu gehen, geprägt war. Dass er dabei den Friedensgruß mit der schwedischen Bischöfin Antje Jackelén austauschte, ließ manchen streng katholischen Meinungsmacher erschaudern. Papst Franziskus unterzeichnete da schon längst eine gemeinsame Verpflichtung zum gemeinsamen Dienst in der Caritas und Diakonie, in der es heißt: „Wir erkennen unsere gemeinsame pastorale Verantwortung, dem geistlichen Hunger und Durst unserer Menschen, eins zu sein in Christus, zu begegnen. Wir sehnen uns danach, dass diese Wunde im Leib Christi geheilt wird.“ |

|

|

| | Auch in der ökumenischen Begegnung mit Vertretern der Orthodoxie setzte Papst Franziskus gerade mit scheinbar kleinen Gesten wichtige Zeichen: So küsste er bei einer Begegnung mit Patriarch Bartholomaios nicht nur dessen Ring, sondern erbat spontan auch dessen Segen für sich und seine Kirche. Vor dem Hintergrund der langen gegenseitigen Verurteilungen und Verletzungen wirkten solche Zeichen enorm kraftvoll und sind vielen Orthodoxen bis heute sehr bewusst. Am Ende konnte man von einer Ebene der Freundschaft zwischen Papst Franziskus, der nicht ohne Grund den Titel Patriarch des Westens wieder eingeführt hatte, und Patriarch Bartholomaios als Ehrenoberhaupt der Orthodoxie.

Offen blieb am Ende die vielversprechende und mit dem koptischen Papst Tawadros II. auf den Weg gebrachte Initiative, ein gemeinsames Osterdatum zwischen Ost und West zu erreichen. Ein Besuch am Ort des ersten Konzils in Nizäa (heute Iznik/Türkei) stand bis zuletzt im Reiseplan des schwer von Krankheit gezeichneten Papstes. Papst Leo XIV. hat angekündigt, diesen Faden aufzunehmen und zum Andreasfest den Besuch nachzuholen – vielleicht gelingt es dabei auch, den von der Weltbischofssynode geforderten Prozess der Einführung einer ökumenischen Dimension, der Synodalität konkretere Formen zu geben.

Fast am Ende des Pontifikates und nicht ohne Grund im unmittelbaren Kontext der Weltbischofssynode erschien das Dokument „Der Bischof von Rom“, in dem Papst Franziskus das eigene Amt angesichts der gewonnenen Fortschritte und der Rückmeldungen der anderen Kirchen der vergangenen Jahrzehnte ökumenisch neu reflektierte, um es noch stärker als Dienst der Einheit fruchtbar zu machen. Auch in diesem Text und seiner ökumenischen Aufnahme liegen noch viele Chancen, die es gilt in der Zukunft aufzugreifen. Papst Franziskus wusste, dass die Ökumene Wegcharakter besitzt und ihr Ziel stets vor Augen hat: „Aber die Einheit schafft man unterwegs, die Einheit ist ein Weg.“ Papst Franziskus ist auf diesem Weg wichtige Schritte voran gegangen. | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

|

| Handwerker der Hoffnung und des Friedens: Papst Franziskus und der Dialog der Religionen - von Dr. Renate Kern und Dr. Andreas Renz | Der „interreligiöse Dialog ist kein Luxus. Er ist nicht etwas Zusätzliches oder Optionales, sondern er ist wesentlich, etwas, das unsere durch Konflikte und Spaltungen verletzte Welt immer dringender braucht.“ (zit. nach Ernst Fürlinger, Handwerker der Hoffnung, Innsbruck 2023, 144). Diese Überzeugung hat Papst Franziskus in zahlreichen Texten zum Ausdruck gebracht, vor allem aber in Freundschaften, Begegnungen und Zeichenhandlungen gelebt.

Er begründete seine Dialogfreudigkeit theologisch mit der Inkarnation. Christen sind eingeladen, ja geradezu verpflichtet, die Bewegung Gottes zur Welt und zu den Menschen in Jesus Christus mitzuvollziehen, deren Leben zu teilen, deren Sprache zu sprechen. Ein solcher Dialog ist anspruchsvoll, denn er geht weit hinaus über den Austausch von Meinungen. Er erfordert angstfreie Offenheit, Einfühlungsvermögen und einen „kontemplativen Geist“, der es möglich macht zu hören, was der andere jenseits seiner Worte und Taten mitteilen möchte. In einem solchen Dialog geschieht Begegnung von Herz zu Herz (vgl. zit. nach Fürlinger, 113). Diese „Öffnung des Herzens“ bezeichnet Franziskus als „Leiter, die zum Absoluten hinaufreicht“ (zit. nach Fürlinger, 176).

Papst Franziskus beherrschte diese Kunst des offenen Zugehens auf die Menschen, des mitfühlenden Zuhörens, des Dialogs und der Begegnung – gerade auch mit Notleidenden, Benachteiligten, Gestrandeten. Über die Medien verbreitete Worte, Bilder oder Szenen berührten die Herzen der Menschen – jenseits von expliziten Dialogbemühungen. So berichtete etwa ein indischer Bischof im Bundesstaat Madhya Pradesh anlässlich des Todes des Papstes davon, dass viele Nicht-Christen von Franziskus positiv beeindruckt waren und daher ihre Haltung gegenüber Katholiken geändert hätten. „Viele Muslime, Hindus, Sikhs sind gekommen, um ihr Beileid zu bekunden und ihre Verbundenheit auszudrücken. Der Ansatz von Papst Franziskus hat sich positiv auf unser Leben ausgewirkt, und zwar im Sinne eines Zusammenlebens mit Menschen anderer Glaubensrichtungen.“

Den Schwerpunkt im Dialog der Religionen legte Franziskus auf den gemeinsamen Einsatz zugunsten von Notleidenden, die praktische Zusammenarbeit für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Schon in seiner allerersten Ansprache vor Religionsvertreter:innen – wie auch später in der Enzyklika „Laudato si‘“ – forderte er sie zu einer „Zusammenarbeit für das Gemeinwohl der Menschheit“ (zit. nach Fürlinger, 87) auf. In diesem Sinn führte er als Papst beispielsweise sein Engagement gegen Menschenhandel und moderne Sklaverei fort, dass für ihn schon als Erzbischof von Buenos Aires ein wichtiges Anliegen war, und beteiligte sich an der Erarbeitung der „Gemeinsamen Erklärung gegen Sklaverei“, die 2014 zehn bedeutende Persönlichkeiten verschiedener Religionen im Vatikan unterzeichneten. Immer wieder betonte Franziskus außerdem die Bedeutung des interreligiösen Dialogs für den Frieden in der Welt. Bei einer interreligiösen Feier am „Ground Zero“ beschwor er das Miteinander der Religionen in akzeptierter und versöhnter Verschiedenheit als Kraft der Versöhnung, des Friedens und der Gerechtigkeit (vgl. zit. nach Fürlinger, 134 f.). In Nairobi appellierte er – mit Verweis auf einen erst zwei Monate zurückliegenden dschihadistischen Terroranschlag – bei einer ökumenischen und interreligiösen Begegnung an die Religionsvertreter „Propheten des Friedens“ (zit. nach Fürlinger, 145) zu sein.

Der Dialog mit dem Judentum war für Papst Franziskus von großer Bedeutung: Noch als Erzbischof verfasste er mit dem Rabbiner von Buenos Aires Abraham Skorka gemeinsam ein Buch. Wie seine Vorgänger Johannes Paul II. und Benedikt besuchte er die Große Synagoge in Rom (2016). Bei seinem Besuch im Heiligen Land 2014 nahm er seinen Freund und Rabbiner Abraham Skorka sowie den Imam von Buenos Aires mit und umarmte beide symbolträchtig und geschwisterlich vor der Westmauer des Tempels. Doch es blieb nicht bei Gesten und Symbolen, Franziskus hat die Beziehungen zum Judentum auch theologisch vertieft. In seinem ersten Apostolischen Schreiben "Evangelii gaudium" (2013) widerspricht er nicht nur klar und eindeutig einer Substitutionstheologie, sondern sieht im heutigen Judentum eine theologische und spirituelle Erkenntnisquelle für den christlichen Glauben und die Kirche: „Gott wirkt weiterhin im Volk des Alten Bundes und lässt einen Weisheitsschatz entstehen, der aus der Begegnung mit dem göttlichen Wort entspringt. Darum ist es auch für die Kirche eine Bereicherung, wenn sie die Werte des Judentums aufnimmt.“ (EG 249). Er spricht sogar von einer „reichen Komplementarität, die uns erlaubt, die Texte der hebräischen Bibel gemeinsam zu lesen“. Die jüdische Lesart der Bibel ist also legitim und der christliche Glaube kann davon lernen.

Schwieriger wurden die Beziehungen zwischen dem Vatikan und dem Judentum und dem Staat Israel im Gefolge des Terrorangriffes der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Papst Franziskus verurteilte immer wieder den Terror als Barbarei und forderte die Freilassung der Geiseln, aber ebenso die militärische Antwort Israels als unverhältnismäßig und beklagte die enorme Zahl der zivilen Opfer, es wurde ihm einseitige Parteinahme für die Palästinenser vorgeworfen. Dennoch würdigten nach seinem Tod zahlreiche hochrangige jüdische Vertreter ihn und seinen Beitrag zum Dialog. |

|

|

| | Eine Vertiefung der Beziehungen schaffte Franziskus auch in Bezug auf den Islam. In dem bereits zitierten Apostolischen Schreiben „Evangelii gaudium“ würdigte erstmals ein Papst die heiligen Schriften des Islam, die Teile der christlichen Lehre bewahrten, und: „der wahre Islam und eine angemessene Interpretation des Korans stehen jeder Gewalt entgegen.“ (EG 252) In der Tugend der Barmherzigkeit sah Franziskus die tiefste moralische Verbindung von Christentum, Judentum und Islam. Solche Aussagen vertieften das Vertrauen mit muslimischen Autoritäten und Institutionen, sodass es 2019 in Abu Dhabi zum bislang wohl bedeutendsten Akt des Dialogs zwischen katholischer Kirche und Islam kam: der Unterzeichnung einer gemeinsamen „Erklärung über die Geschwisterlichkeit für den Weltfrieden und das Zusammenleben“ durch Papst Franziskus und den Großimam Ahmad al-Tayyeb der Azhar. Darin verpflichten sich beide Seiten nicht nur zu Dialog und Zusammenarbeit, sondern auch zu grundlegenden Werten der Menschenwürde und -rechte. Es ist an uns allen, dieses Ideal ins konkrete Leben umzusetzen. Diese gemeinsame Erklärung war dann auch Anstoß für die Sozialenzyklika „Fratelli tutti“ über die Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft (2020), die wohl so etwas wie das Vermächtnis dieses Papstes darstellt. Er ruft darin zu einer „Kultur der Begegnung“ auf und sieht die Religionen in der Verantwortung für eine Praxis der Geschwisterlichkeit in der Welt. Franziskus scheute auch nicht davor zurück, wiederholt Juden und Muslime zum gemeinsamen Gebet einzuladen wie etwa bei seinem Besuch im Irak, wo er das „Gebet der Kinder Abrahams“ formulierte.

Auch wenn aufgrund der gemeinsamen Wurzeln den Geschwisterreligionen Judentum und Islam von christlicher Seite im Dialog besondere Bedeutung zukommt, bekräftigte Papst Franziskus die in "Nostra aetate" ausgesprochene Wertschätzung der Angehörigen aller Religionen. Er begegnete u. a. Buddhisten, Hindus, Jains, Sikhs, Jesiden, Vertretern afrikanischer Religionen und indigener Völker.

In der Haltung der katholischen Kirche gegenüber letzteren gab es während des Pontifikats von Franziskus große Entwicklungen. Er brachte mehrfach seine Wertschätzung für ihre Kultur und Spiritualität zum Ausdruck. Angesichts der globalen ökologischen Krise ist es notwendig, von ihrer ganzheitlichen Kosmovision und ihrer harmonischen Beziehung zur Natur zu lernen. In seine Enzyklika Laudato si‘ integrierte Franziskus Aspekte der indigenen Weltsicht, beispielsweise „Mutter Erde“ (Pachamama) und die Verbundenheit von allem. Die sog. Amazonien-Synode galt dem Bemühen, auf Vertreter der indigenen Völker zu hören und „eine Kirche mit amazonischem Gesicht und eine Kirche mit indigenem Gesicht“ (zit. nach Fürlinger, 181) zu bilden. Neben diesen erfreulichen Entwicklungen musste Franziskus erste Schritte zur Aufarbeitung einer dramatischen kirchlichen Schuldgeschichte tun. Nach der Entdeckung von Massengräbern von Kindern rund um die sog. „Residental Schools“, in denen im 19. und 20. Jahrhundert als Teil der Assimilierungspolitik des kanadischen Staates die kulturelle und spirituelle Identität indigener Kinder systematisch zerstört wurde, empfing Papst Franziskus im Rahmen eines Prozesses zur Aufklärung und Versöhnung Vertreter der indigenen Traditionen Kanadas. Seinen Besuch in Kanada 2022 bezeichnete er als „Bußwallfahrt“ (zit. nach Fürlinger, 242) und bat die indigenen Völker nochmals um Vergebung.

Im interreligiösen Kontext findet sich in Papst Franziskus‘ Ansprachen immer wieder ein auch sonst für ihn typisches Wort, nämlich: vorangehen, weitergehen. Diese Dynamik schrieb er nicht nur anderen ins Stammbuch, sondern lebte sie selbst. Er war unterwegs – bisweilen sogar lernend vom „Gespür des Volkes“: Bei seiner Reise nach Sri Lanka besuchte er auf Einladung eines Mönchs außerhalb des offiziellen Programms einen buddhistischen Tempel. Zuvor hatte im Marienheiligtum von Madhu ein Gebet mit Franziskus stattgefunden. Den Zusammenhang erläuterte er auf dem Rückflug im Pressegespräch auf berührende Weise: „Gestern habe ich in Madhu etwas gesehen, was ich mir nie vorgestellt hätte: Es waren nicht alle Teilnehmer katholisch, nicht einmal die Mehrheit war katholisch! Da waren Buddhisten, Muslime und Hindus, und alle gehen dorthin, um zu beten. Sie gehen und sagen, dass sie Gnaden erhalten! Es gibt im Volk – und das Volk irrt sich nie – es gibt dort das Gespür des Volkes. Es gibt etwas, das sie eint. Und wenn sie so ganz selbstverständlich vereint sind, dass sie gemeinsam zum Beten in einen Tempel gehen – der christlich ist, aber nicht nur christlich, weil alle ihn wollen – warum sollte ich dann nicht in den buddhistischen Tempel gehen, um sie zu begrüßen?“ (zit. nach Fürlinger, 122)

Anstelle eines abschließenden Fazits soll das letzte Wort der Dalai Lama haben: „Seine Heiligkeit Papst Franziskus hat sich dem Dienst am nächsten gewidmet, indem er durch sein eigenes Handeln immer wieder gezeigt hat, wie man ein einfaches, aber bedeutungsvolles Leben führen kann. Die beste Würdigung, die wir ihm erweisen können, ist, ein warmherziger Mensch zu sein und anderen zu dienen, wo immer und auf welche Weise auch immer wir können.“

Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass der neue Papst Leo XIV. diesen Kurs fortsetzen wird. In seiner Ansprache an die Vertreter anderer Kirchen und Religionen am 19. Mai 2025 würdigte er die dialogischen Bemühungen seines Vorgängers, zitierte aus dem Dokument von Abu Dhabi und betonte die jüdischen Wurzeln des Christentums und die Wertschätzung gegenüber den muslimischen Schwestern und Brüdern. Am Ende lud er alle zum gemeinsamen Zeugnis der Geschwisterlichkeit durch wirksame Gesten ein. | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

|

| Die ersten Worte von Papst Leo XIV. | |

|

|

|

| Gelingen echte Fortschritte? Erste ökumenische Signale von Papst Leo XIV. - von Dr. Florian Schuppe | Eine größere ökumenische Einheit als zu Beginn des Pontifikates von Leo XIV. hätte man sich zumindest in München nur schwer vorstellen können. Durch ein glückliches Zusammentreffen fiel nämlich der weiße Rauch und die anschließende Verkündung des neuen Papstes just in den schon lange geplanten, ökumenischen Gottesdienst zum 80. Jahrestag des Endes des zweiten Weltkrieges. Und so war es der evangelische Stadtdekan, der die erste Fürbitte für den neugewählten Papst im Münchner Liebfrauendom betete und sich nach dem Gottesdienst eine ökumenisch bunt gemischte Gruppe vor einem kleinen Bildschirm in der Sakristei auf die Verkündung des neuen Namens wartete.

Seither sind noch nicht einmal zwei Monate vergangen und naturgemäß wird jede noch so kleine Geste des Neugewählten gedeutet und interpretiert. Wirklich viel lässt sich sicher noch nicht über Leo XIV. und die Ökumene sagen.

Wie schon bei der Trauerfeier für Papst Franziskus beeindruckte auch bei der offiziellen Amtseinführung die schiere Menge und die Ranghöhe der ökumenischen Gäste. Man kann ohne zu übertreiben sagen, dass diese Ereignisse auch zu bedeutenden ökumenischen Begegnungen wurden. Es lohnt sich kurz zu verdeutlichen, wie wenig selbstverständlich dies ist, dass nahezu alle Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften mit ihren höchsten Repräsentanten teilnahmen. Für die Orthodoxie und orientalischen Kirchen nahm neben Patriarch Bartholomaios von Konstantinopel und Patriarch Theophilos III. von Jerusalem auch das Oberhaupt der Assyrischen Kirche des Ostens Mar Awa III. teil. Vom ökumenischen Rat der Kirchen nahmen der Vorsitzende des Zentralausschuss, der ehemalige bayrische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und ÖRK-Generalsekretär Pastor Jerry Pillay teil. Die Anglican Communion, die sich nach dem Rücktritt von Justin Welby als Erzbischof von Canterbury selbst in einer Phase des Übergangs befindet, wurde durch eine ganze Reihe von Bischöfen vertreten, die von Erzbischof Leonard Dawea, dem langjährigen Repräsentanten der Gemeinschaft, in Rom angeführt wurden. Auch der lutherische Weltbund wurde durch seine Generalsekretärin Pfarrerin Dr. Anne Burghardt repräsentiert. Die beeindruckende Liste könnte mühelos noch fortgesetzt werden und zeigt eine beeindruckende Beteiligung der Ökumene von Beginn an.

Papst Leo XIV. nutzte die Gelegenheit, gleich am Folgetag die Repräsentanten aus der Ökumene und den anderen Religionen zu einer besonderen Begegnung im kleineren Rahmen einzuladen. Dabei rief er eindringlich zum gemeinsamen Zeugnis auf: „Ihnen allen, den Vertretern anderer religiöser Traditionen, spreche ich meine Dankbarkeit für Ihre Teilnahme an diesem Treffen und für Ihren Beitrag zum Frieden aus. In einer Welt, die von Gewalt und Konflikten verwundet ist, bringt jede der hier vertretenen Gemeinschaften ihren eigenen Beitrag an Weisheit, Mitgefühl und Engagement für das Wohl der Menschheit und den Schutz des gemeinsamen Hauses ein." Er hoffe, so der Papst, dass es in der Ökumene und im interreligiösen Dialog weitere Fortschritte gebe und „das Zeugnis unserer Geschwisterlichkeit" sich auch mit „wirksamen Gesten" unter Beweis stellen könne und so „zum Aufbau einer friedlicheren Welt beitragen, wie es sich alle Männer und Frauen guten Willens von Herzen wünschen." Leo XIV. betonte: „Ich sehe es als eine meiner vorrangigen Aufgaben, mich um die Wiederherstellung der vollen und sichtbaren Gemeinschaft" zu bemühen. Dieses Anliegen habe ihn stets begleitet: „In der Tat war mir das Streben nach Einheit stets ein wichtiges Anliegen, wie der Wahlspruch bezeugt, den ich für meinen bischöflichen Dienst gewählt habe: In Illo uno unum, ein Ausdruck des heiligen Augustinus von Hippo, der uns daran erinnert, dass auch wir, obwohl wir viele sind, in jenem einen – also Christus – eins sind‘ (Enarr. in Ps., 127, 3). In der Tat verwirklicht sich unsere Gemeinschaft in dem Maße, in dem wir in Jesus, dem Herrn, zusammenfinden. Je treuer und gehorsamer wir ihm gegenüber sind, desto mehr sind wir untereinander vereint.“ In diesem Zusammenhang verweist er auch auf das Jubiläum des Konzils von Nizäa, dessen Bedeutung er betonte. Mehrfach verweist Leo XIV. auch in diesem Zusammenhang auf seinen Vorgänger Papst Franziskus. Besondere Chancen liegen für ihn interreligiös in dessen Denken von der Geschwisterlichkeit her, wie sie in der Enzyklika Fratelli tutti grundgelegt sei, und im Ansatz der Synodalität: „Im Bewusstsein, dass Synodalität und Ökumene zudem eng miteinander verbunden sind, möchte ich Ihnen versichern, dass ich beabsichtige, die Bemühungen von Papst Franziskus zur Förderung des synodalen Charakters der katholischen Kirche fortzusetzen und neue und konkrete Formen für eine immer intensivere Synodalität im ökumenischen Bereich zu entwickeln.“ Insgesamt sei er überzeugt, dass gerade diese Zeit das gemeinsame Zeugnis dringend bedürfe: „Heute ist Zeit für den Dialog und den Bau von Brücken.“

Was dies bedeuten konnte, zeigen die schon in den ersten Wochen geführte Gespräche zahlreiche bilaterale Gespräche mit Vertretern der unterschiedlichen Kirchen. Patriarch Bartholomaios betonte beim Festakt zur Überreichung des Ökumenepreises in München, er habe – trotz der kurzen Zeit – Leo XIV. bereits mehrfach persönlich getroffen. Insgesamt herrscht in Rom in Sachen Ökumene große Offenheit und gespannte Erwartung. Oder, wie es Landesbischof Christian Kopp als Catholica-Beauftragter der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) nach einem Besuch in Rom formulierte: "Deutlich zu spüren war eine ansteckende Aufbruchsstimmung, von der wir hoffen, dass sie auch die ökumenischen Beziehungen erfasst".

Damit es gelingt, diesen Zauber des Anfangs in den Alltag zu überführen, werden sicher die ersten Personalentscheidungen für die wichtigen ökumenischen und interreligiösen Gremien von großer Bedeutung sein. Allen voran die Frage, wer Kardinal Kurt Koch an der Spitze des Einheitsdikasteriums nachfolgen und welche Schwerpunkte Leo für die bilateralen Beziehungen festlegen wird.

Auch erste wichtige ökumenische Zeichenhandlungen werden langsam sichtbar. Bis zuletzt hatte Papst Franziskus einen gemeinsamen Besuch mit Patriarch Bartholomaios in Nizäa und eine Einigung in der Frage des gemeinsamen Osterfestes im Blick. Diesen Faden will Papst Leo XIV dem Vernehmen nach wieder aufnehmen. Die Zeichen für ein Treffen der beiden Kirchenoberhäupter zum Andreasfest im November 2025 in Konstantinopel verdichten sich immer mehr. Dabei soll auch das Konzilsjubiläum von Nizäa und die Kalenderfrage aufgegriffen werden. Da sich Letztere sicher nicht durch ein bilaterales Signal „von oben“ lösen lässt ist, könnte dies auch der Beginn eines eigenen multilateral ökumenischen synodalen Prozesses werden, der hier schrittweise Lösungen angeht. Der Ökumeniker J. Oeldemann vom Johann Adam Möhler Institut hat hier jüngst gut durchdachte Vorschläge vorgelegt. Dass ein solcher gemeinsam getragener ökumenischer synodaler Prozess auch weit über die Kalenderfrage hinaus eine ganz eigene Dynamik entwickeln könnte, dürfte deutlich sein und wurde in der ökumenischen Bewegung schon früh thematisiert. Man darf also wirklich gespannt auf die nächsten Schritte sein. | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

|

| Eine Chance für die katholischen Ostkirchen – knüpft Papst Leo XIV. an die Impulse von Papst Leo XIII. an? - von Kristoffer Jonasson | Am Ostermontag, den 21. April 2025, endete das irdische Leben von Papst Franziskus. Siebzehn Tage später, am 8. Mai, begrüßte die Kirche – durch die Gnade Gottes – einen neuen Nachfolger Petri: Papst Leo XIV.

Seit seiner Wahl hat Papst Leo besonders in den Vereinigten Staaten ein erneuertes Interesse an der katholischen Kirche geweckt. Dort, wo die Menschen nun einen Landsmann auf dem Petrusstuhl sehen, ist das öffentliche Engagement für den Glauben spürbar gestiegen. Aber auch in vielen anderen Ländern weltweit sorgt seine Wahl für neue Impulse und Hoffnungen.

Ein Mann, der viele Türen öffnet und erste Wege geht: Er ist der erste us-amerikanische Papst und gleichzeitig der erste Papst aus dem Augustinerorden. Während sich frühere Päpste von augustinischer Theologie inspirieren ließen oder unter der Regel des heiligen Augustinus lebten, war keiner von ihnen formell Augustiner im strengen Sinne. Außerdem ist Leo XIV. der erste Papst, der bereits vor seiner Wahl aktiv soziale Medien nutzte – ganz im Rhythmus unserer digitalen Zeit.

Die Kombination aus amerikanischer Herkunft, augustinischer Prägung und Medienaffinität ist sicherlich ein Geschenk Gottes zur rechten Zeit. Menschen auf der ganzen Welt hoffen, dass diese besonderen „Fähigkeiten“ des neuen Papstes dabei helfen werden, die Beziehung zur US-Politik in diesen turbulenten Zeiten zu stärken. In ökumenischen Kreisen, besonders unter Lutheranern, herrscht große Begeisterung über den ersten Augustinerpapst seit der Reformation. Und für die Jüngeren ist ein Papst mit einem so feinen Gespür für soziale Medien ein wahrer Gewinn! Lassen Sie uns hoffen und beten, dass Papst Leo in allen Belangen vom Herrn geleitet wird.

Das ist der Eindruck, den viele von ihm haben. Wie aber sieht Papst Leo XIV selbst seine Rolle und seine Mission?

Seit seiner Wahl beruft er sich immer wieder auf Papst Leo XIII., sowohl symbolisch als auch inhaltlich. In seiner ersten Ansprache an die Kardinäle zitierte er seinen Namensvorgänger und betonte die Verantwortung der Kirche für Frieden und Harmonie. In seiner Eröffnungsansprache klang der Satz an:

„Gemeinsam mit meinem Vorgänger Leo XIII. können wir uns heute fragen: Wenn dieses Kriterium in der Welt herrschte, würden nicht alle Konflikte enden und Frieden einkehren?“

Dieses Zitat von Leo XIII. verdeutlicht die tiefe Verbindung, die Leo XIV. zu seinem Vorgänger fühlt. Während Leo XIII. auf die Herausforderungen der Industrialisierung einging, möchte Leo XIV. die Kirche behutsam durch die ethischen Fragestellungen unserer Zeit begleiten – sei es im Umgang mit künstlicher Intelligenz, Globalisierung oder kultureller Vielfalt. Sein Name „Leo“ steht bewusst als Zeichen für die Verbindung von sozialer Erneuerung und gelebter Tradition. Doch vergessen wir nicht eines der beeindruckendsten Verdienste von Leo XIII.: die erneuerte Verbindung zum Osten, manifestiert in seinem wegweisenden Schreiben Orientalium Dignitas.

Mit Orientalium Dignitas wandte sich Papst Leo XIII. gezielt an die griechisch-katholischen Kirchen – ein Sammelbegriff für Ostkirchen byzantinischer Tradition, die die Gemeinschaft mit Rom aufgenommen haben, dabei jedoch ihr östliches Erbe bewahrt haben. Er bestätigte ihre Würde, verteidigte ihre liturgischen und kanonischen Traditionen und forderte ihren wirksamen Schutz. Zugleich rief er zu gegenseitigem Respekt zwischen Ost und West auf und griff disziplinarisch gegen lateinische Orden ein, die versuchten, die Ostkirchen zu latinisieren.

Aus dieser Phase entstand jedoch auch der negativ besetzte Begriff „Uniatismus“ – ein Modell, bei dem östliche Kirchen formell in der Gemeinschaft mit Rom stehen, ihre Riten aber behalten. Heute gilt es in der katholischen Ökumene als nicht mehr zeitgemäß, weil es eine asymmetrische Abhängigkeit suggeriert. Die griechisch-katholischen Kirchen selbst streben keinen „unierten“ Status an, sondern wünschen sich – analog zu den orthodoxen Kirchen – eine eigenständige Leitung in voller Communio mit Rom.

Gegen Ende seines Pontifikats hatte Papst Franziskus bereits mehrfach die Bedeutung der Ostkirchen und ihrer Traditionen betont. Papst Leo XIV. knüpft ausdrücklich an dieses Erbe an – er sucht keinen Konflikt zwischen dem katholischen Osten und der orthodoxen Ostkirche, sondern Frieden und gegenseitigen Respekt. Bereits in den ersten Wochen seines Pontifikats traf er sich mehrfach mit Patriarch Bartholomäus I. und Delegationen der Östlichen Orthodoxie, etwa am 30. Mai 2025 zu einem ersten privaten Austausch und am 28. Juni 2025 mit einer offiziellen Abordnung des Ökumenischen Patriarchats in Rom.

Parallel zu diesen Begegnungen öffnete er die Türen Roms auch für die östlich-katholischen Kirchen: Kaum im Amt, lud er in seiner ersten Woche die östlichen katholischen Bischöfe nach Rom ein. Während des „Jubiläums der Hoffnung“ begrüßte er sie mit dem österlichen Ruf: „Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden!“

In seiner Ansprache würdigte er die glorreiche Geschichte der Ostkirchen, ihre sprachliche und liturgische Vielfalt sowie die leidenserprobte Lebenswirklichkeit vieler Gemeinden. Er nannte ihre Riten, Sprachen und klösterlichen Schätze „unermessliche Reichtümer für die Kirche“ und äußerte zugleich tiefe Besorgnis über einen drohenden Verlust östlicher Identität – besonders in der Diaspora.

Sein Appell richtete sich an die lateinische Kirche, diese Traditionen nicht nur zu schützen, sondern von ihnen zu lernen. Er forderte die lateinischen Bischöfe auf, die Ostkirchen aktiv zu unterstützen und, wo nötig, neue ostkirchliche Strukturen zu schaffen.

Mehr noch als ein kultureller oder kirchenpolitischer Impuls war diese Botschaft vor allem spirituell: Papst Leo XIV. bezeichnete die östliche Spiritualität als „Medizin für die gesamte Kirche“ – Mystagogie, Fasten, Reue und eine Liturgie, die den ganzen Menschen einschließt, nicht als museale Relikte, sondern als lebendige Quellen der Erneuerung.

Die Kirche braucht den Osten – und der Osten braucht die Kirche.

Vor diesem Hintergrund sieht der neue Papst den Brückenschlag zwischen Ost und West als eine der zentralen Herausforderungen und Chancen seines Pontifikats. Sein Engagement für die Ostkirchen signalisiert nicht nur Respekt und Wertschätzung, sondern eröffnet auch neue Perspektiven für die Einheit der Kirche in ihrer Vielfalt.

Diese Vision wird jedoch auf die Probe gestellt – nicht nur durch äußere Herausforderungen, sondern auch durch tiefe innere Spannungen. Besonders drängend sind die Fragen, die die griechisch-katholischen Kirchen bewegen, allen voran die Ukrainisch-Griechisch-Katholische Kirche (UGKK), die größte und wohl bedeutendste Ostkirche in voller Gemeinschaft mit Rom.

Die UGKK blickt auf eine lange Geschichte des Leidens und der Standhaftigkeit zurück, geprägt von Verfolgung und Unterdrückung, insbesondere während der sowjetischen Herrschaft, als sie verboten und in den Untergrund gedrängt wurde. Trotz dieser Prüfungen hat sie ihre Identität und ihr Glaubensleben bewahrt und spielt heute eine wichtige Rolle im ökumenischen Dialog sowie im gesellschaftlichen Leben der Ukraine.

Doch obwohl sie Rom mit großer Treue verbunden ist, fühlt sich die UGKK oft als „zweite Wahl“ innerhalb der katholischen Welt. Seit Jahrzehnten fordert sie den Status eines eigenständigen Patriarchats, um ihre kirchliche Reife, Autonomie und historische Bedeutung zu würdigen. Ein solches Patriarchat würde ihre administrative Eigenständigkeit sichern und ihre Stimme in der weltweiten Kirche stärken, ihr internationales Ansehen dauerhaft festigen.

Der Vatikan jedoch zögert, diese Forderung zu erfüllen – vor allem aus Rücksicht auf die sensiblen ökumenischen Beziehungen zur Orthodoxie. Die Sorge besteht, dass eine Anerkennung des Patriarchats als machtpolitisches Zeichen innerhalb der Kirche missverstanden werden und den Dialog mit den Schwesterkirchen belasten könnte. Dieses Zögern führt in der Ukraine häufig zu Frustration und dem Gefühl mangelnder Wertschätzung.

In diesem Zusammenhang wirkt die offene Zuwendung von Papst Leo XIV. zu den Ostkirchen wie ein hoffnungsvolles Signal. Er betont klar den Schutz ihrer Traditionen – und versteht zugleich, dass die griechisch-katholischen Kirchen keinen Uniatismus anstreben, sondern – wie jede orthodoxe Kirche – Freiheit und Unabhängigkeit in der Leitung ihrer Gemeinden bei voller Communio mit Rom.

Für die griechisch-katholischen Kirchen, allen voran die UGKK, eröffnen sich damit neue Hoffnungen:

- Wird Papst Leo XIV derjenige sein, der das lange ersehnte Patriarchat anerkennt und damit ein Zeichen der Würdigung und des Respekts setzt?

- Führt dieser Schritt zu einer stärkeren Position und mehr Mitverantwortung innerhalb der weltweiten katholischen Kirche?

- Ermöglicht eine erweiterte Selbstverwaltung den Ostkirchen, ihre kirchliche Identität zu stärken und langfristig zur Einheit beizutragen?

Zweifellos können jahrzehntelange Konflikte nicht mit einem einzigen Schritt beigelegt werden. Doch der theologische Tiefgang und die pastorale Sensibilität Papst Leos lassen hoffen, dass er bereit ist, mutig und weitsichtig über Autorität und Teilhabe in einer globalen Kirche nachzudenken.

Ob diese Signale tatsächlich in konkrete Reformen münden, wird die Zukunft zeigen. Doch eines ist bereits spürbar: Die Ostkirchen – besonders die griechisch-katholischen – erfahren erstmals nicht nur höfliche Anerkennung, sondern echte Ermutigung. Vielleicht ist damit der Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte der katholischen Kirche eingeläutet, ein Neuanfang im Geist von gegenseitigem Vertrauen und Respekt. | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

| Rückblick / VeranstaltungenRückblicke: | Interreligiöse Studien- und Begegnungsreise nach Albanien

In den Osterferien machte sich eine christlich-jüdisch-muslimische Gruppe aus München und anderen Teilen Deutschlands auf Initiative des Fachbereichs Dialog der Religionen im EOM und des muslimischen Vereins IDIZEM e.V. auf zu einer Studien- und Begegnungsreise nach Albanien. Für alle, die bislang noch nicht in diesem Land auf dem Westbalkan waren, war das Land vor der Reise wie ein weißer Fleck auf der Landkarte Europas – danach war es ein buntes Mosaik. Albanien ist in religiöser Hinsicht vielfältig: Trotz jahrzehntelanger religionsfeindlicher Politik unter dem Diktator Enver Hoxha, der Imame wie christliche Priester einsperren und hinrichten und fast alle Kirchen und Moscheen des Landes zerstören ließ, ist die Bevölkerung heute wenigstens teilweise wieder religiös praktizierend. So fiel auf, dass sowohl die Kirchen wie die Moscheen voll waren mit jungen Menschen. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist muslimisch, darunter gehören 5% dem schiitisch-sufischen Orden der Bektashis an, deren weltweites Oberhaupt in Tirana seinen Sitz hat; ca. 10% sind katholisch, etwa 5-7% orthodox. Im Zentrum der Reise standen Besuche in Schulen und Universitäten sowie Gespräche über das Land und das Zusammenleben der Religionen mit dem sunnitischen Großmufti des Landes, dem Oberhaupt der Bektashis, dem orthodoxen Bischof von Tirana und dem katholischen Erzbischof von Shkodr. Alle betonten die gute interreligiöse Zusammenarbeit und die wechselseitige Toleranz im religiös neutralen Staat, der den EU-Beitritt anstrebt. (AR) |

|

|

|

| | Gedenken an 30 Jahre Völkermord von Srebrenica

Mitten in Europa und vor den Augen der Weltöffentlichkeit fand vor 30 Jahren im Zuge des Balkankrieges ein Völkermord an über 8000 bosnischen Muslimen durch serbische Nationalisten statt. Die Aufarbeitung ist immer noch in den Anfängen, immer wieder werden noch Leichen und Leichenteile gefunden, die Trauerarbeit der Hinterbliebenen ist längst nicht zu Ende, zumal Täter immer noch frei herumlaufen und Verantwortlichkeiten geleugnet werden. In Kooperation mit dem Projekt AusARTen des Münchner Forums für Islam u.a. organisierte der Fachbereich Dialog der Religionen eine Ausstellung in der ehemaligen Karmeliterkirche mit dem mobilen Denkmal ŠTO TE NEMA („Warum bist du nicht mehr hier“) der bosnischen Künstlerin Aida Šehović. Ihr „nomadisches Denkmal“ besteht aus über 8000 typisch bosnischen Kaffeetassen, sog. fildžanis: Bis 2020 wurden 8.372 fildžani überwiegend aus dem Besitz von Hinterbliebenen und Familienangehörigen gesammelt – eine Tasse für jedes identifizierte Opfer des Genozids. Die Tassen liegen in Regalen, wie sie für die Aufbewahrung von gefundenen Leichenteilen zur Identifizierung benutzt werden.

Begleitet wurde die Ausstellung von einer interaktiven Performance beim Aufbau, Workshops, einer Podiumsdiskussion u.a. mit einem Überlebenden des Genozids, einem Dokumentarfilmabend im NS-Dokuzentrum und einem Vortragsabend zur Erinnerungskultur vom Holocaust bis Srebrenica zusammen mit der LMU. |

|

|

| | Am 6. Juli veranstaltete der Rat der Religionen München zum Gedenken an die Opfer von Srebrenica ein Friedensgebet in der ehemaligen Karmeliterkirche. Neben Generalvikar Klingan und dem evangelischen Stadtdekan Dr. Liess nahmen Vertreter:innen der jüdischen Gemeinde, der Aleviten und der Bahai teil, Stadtrat Balidemaj sprach ein Grußwort und der Mufti der Islamischen Gemeinschaft der Bosniaken in Europa, Senaid Kobilica hielt ein Ansprache. Der bosnische Chor ‚Nur‘ (Licht) umrahmte musikalisch die würdige Gedenkfeier. (AR)

Weitere Informationen |  |

|

|

|

|

| | Hinüber. Netzwerk für Kirchentransformation mit Ökumenischer Dimension gestartet

Was ist hinüber, was retten wir hinüber und was ist schon drüben? Mit diesen Leitfragen beschäftigten sich ca. 80 lokale Kirchentransformateur:innen vom 15.-16.05.2025 im oberbayerischen Kloster Beuerberg. Dieser 900 Jahre alte Gebäudekomplex ist selbst ein Ort des steten Hinübers, der aktuell als Kultur- und Bildungsstandort erschlossen wird. Angeleitet durch den Pastoraltheologen Christian Bauer und begleitet von der Direktorin der Domberg-Akademie Claudia Pfrang und Florian Schuppe aus dem Ressort Grundsatzfragen erkundeten die Teilnehmenden das Hinüber in all seinen Schattierungen vor Ort. Dabei wurde klar: So manche Form und Sprache ist hinüber, in vielen Fällen aber nicht ihr Inhalt und ganz sicher nicht die Botschaft Jesu. Dafür lohnt es sich, den Weg des Hinüber weiter zu wagen und neue Wege zu gehen.

In so genannten Tellerrandgesprächen mit Menschen, die jenseits des engeren kirchlichen Wirkungskreises stehen, wurde klar ausgesprochen: Kirche hat in diesen Wandlungsprozessen auch eine gesellschaftliche und kulturelle Verantwortung, die sie wahrnehmen muss. Dies betonte v. a. Prof.in Barbara Welzel, Initiatorin des Kirchenmanifests, wie auch die Soziologin Elsbeth Wallnöfer und der Architekt Walter Klasz. So unterschiedlich die Blickwinkel waren, eine Wahrnehmung trat hervor: Dort wo sich Kirche in der Transformation mit unterschiedlichen Akteuren im Sozialraum vernetzt und offen gemeinsam nach Lösungen sucht, können diese gelingen. So entstehen auch ungewöhnliche Ideen: Warum nicht auch eine Kirche für Demokratie entwickeln? Denn Kirche und Kultur gehören vielerorts untrennbar zusammen.

Doch wo zeigt sich die zukünftige Kirche schon heute? Die Zukunft der Kirche wird ökumenisch sein oder sie wird nicht sein. Davon waren die Veranstalter überzeugt. Daher waren auch dezidiert Akteure aus der evangelischen Kirche unter den Teilnehmer:innen und Referenten. Nicht zuletzt der Regionalbischof von München und Oberbayern Thomas Prieto Peral erzählte eine Geschichte von drüben, die vom bunten Haus Miesbach. Einem Ort, an dem Kirche vielfältigen Gruppen niederschwellig Raum eröffnet und so vernetzt und sich selbst in neue Netzwerke einbringt.

In Rückmeldungen dankten die Teilnehmer:innen für die vielfältigen Impulse für ihre eigene Arbeit vor Ort. Das Hinüber-Netzwerk plant weitere Veranstaltungen noch in diesem Jahr, beispielsweise eine Veranstaltung zur (ökumenischen) Nachnutzung von Immobilien, zu den Prozessen in ländlichen Kontexten und ein Format zu inspirierenden Geschichten von „drüben“. (FS)

Weiter Informationen finden Sie hier: Hinüber |

|

|

|

| | 1700 Jahre Nizäa: Ikone der Väter besuchte München und Tagung der Orthodoxen Ausbildungseinrichtung an der Ludwig-Maximilians Universität

Stärker als es viele erwartet hatten ist das ökumenische Jahr 2025 durch vielfältige Aktivitäten zum 1700-jährigen Jubiläum des Konzils von Nizäa geprägt. Diese erste reichsweite Versammlung, zu der Kaiser Konstantin nur wenige Jahre nach dem Mailänder Toleranzedikt im Jahr 325 die Bischöfe aus den unterschiedlichen Teilen auf Staatskosten einlud, um die in seinen Augen für den Zusammenhalt des Reiches wichtige Einheit im Glauben Sorge zu tragen, prägte inhaltlich und methodisch die Alte Kirche maßgeblich. Wichtige Entscheidungen, wie die Suche nach einem gemeinsamen Ostertermin und vor allem die Einigung auf einen ersten Grundbestand an Glaubenssätzen, die im Bekenntnis von Nizäa und Konstantinopel zusammengefasst wurden, besitzen bis heute unhintergehbare Relevanz. Ohne Zweifel also ein wichtiger kirchengeschichtlicher Bezugspunkt.

Nur wenige hätten jedoch damit gerechnet, dass der Rückbezug anlässlich des Jubiläums eine solche Fülle von Veranstaltungen hervorbringen würde. Es scheint, als habe gerade der Bezug auf diesen Ursprung in einer hochpolarisierten Zeit eine besondere Kraft. Und so vergeht auch in Deutschland kaum eine Woche ohne eine größere Veranstaltung, Tagung oder gottesdienstliche Feier. Wie ein roter Faden verbindet eine von der orthodoxen Bischofskonferenz extra für das Jubiläumsjahr in Auftrag gegebene Ikone der Väter von Nizäa viele dieser Veranstaltungen.

Am ersten Juni-Wochenende 2025 besuchte die Ikone auch München und wurde zuerst in einer ökumenischen Vesper, an der mehrere orthodoxe Bischöfe unter der Leitung von Metropolit Augoustinos, Kardinal Marx, Landesbischof Ch. Kopp und Regionalbischof Th. Prieto-Peral teilnahmen, und am Folgetag in einer großen panorthodoxen Liturgie in der Allerheiligen Kirche München empfangen. Wurden dort in Hymnen und Gebeten der Väter und ihres Christusbekenntnisses gedacht, so prägte in den folgenden Tagen die akademische Auseinandersetzung mit dem Konzil eine inhaltsreiche Tagung der orthodoxen Ausbildungsrichtung an der Ludwig-Maximilians Universität den Zugang. Allein die schiere Fülle der Beiträge zeigte die Bedeutung, die das Konzil für die Theologie aller Kirchen besitzt. Spannend waren die durchaus kontroversen Debatten um die Chancen der Wiedergewinnung eines gemeinsamen Ostertermines für alle Christen. Während A. Briskina für Realismus und mehr Einheit in Vielfalt plädierte, sah J. Oeldemann hier die einmalige Chance für die Etablierung eines wirklich ökumenisch, synodalen Konsultationsprozesses, der in diesem Jahr angestoßen und im Jahr 2030 abgeschlossen werden könnte. Wie unterschiedlich die Impulse des Konzils weiterwirken, wurde im Schlusspodium deutlich, auf dem unter anderem die Vorsitzende des Zentralkomitees der Katholiken den Synodalen Weg in Deutschland verteidigte, während Bischof Emanuel das panorthodoxe Konzil und seine Rezeption beleuchtete. Auch im zweiten Halbjahr werden weitere Veranstaltungen folgen. Für die Pfarreiebene stehen auf der Seite des Fachbereichs unter der Überschrift „Licht vom Licht. Gemeinsam den Auferstandenen bekennen“ zahlreiche Materialien für Gottesdienste, Gemeindeabende und ökumenische Konzerte zur Verfügung. (FS)

(Licht vom Licht) |

|

|

|

| | Jubiläum in der ukrainisch-orthodoxen Gemeinde

Ukrainisch-orthodoxe Gläubige in München? Da würden wohl die meisten vermuten, dass dies eine Folge der Flucht vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges ist. Eventuell würde der eine oder andere noch vermuten, dass bereits mit der Öffnung der Sowjetunion einige wenige Gläubige zuwanderten. Dass es aber bereits seit der Nachkriegszeit eine solche Gemeinde in München gibt, ja sogar seit 80 Jahren eine ukrainisch-orthodoxe Diözese für Deutschland und Mitteleuropa, das hätten wohl die wenigsten vermutet. So war es schon historisch ein hochspannendendes Fest, als am 24. Mai 2025 die ukrainisch-orthodoxe Gemeinde am Gasteig das 80-jährige Jubiläum der Diözese von Mitteleuropa feierte. Der Festtag begann mit einer dreistündigen, wunderschönen Liturgie, der Bischof Daniel, der Vorsteher der Diözese mit zahlreichen Priestern und Diakonen der Gemeinden aus Deutschland und dem benachbarten Ausland vorstand. Zahlreiche Gäste aus der Ökumene und der Zivilgesellschaft zeigten, wie gut die Gemeinde vernetzt ist. Der anschließende Festakt beleuchtete in mehreren Grußworten die Bedeutung und Geschichte der Gemeinde. Kulturelle Beiträge erschlossen den Reichtum der ukrainischen Kultur. Kardinal Marx übermittelte seine persönlichen Grüße und dankte für das vielfältige Engagement der Gemeinde. (FS) |

|

|

|

| | Patriarch Bartholomaios erhielt den Ökumenepreis der Katholischen Akademie Bayern

„Wenn wir ihn heute ehren, dann ehren wir nicht nur eine Person, sondern eine Vision: die Vision der Versöhnung des Menschen mit der Schöpfung, die Vision der Versöhnung der Kirchen untereinander und die Vision eines friedlichen Miteinanders der Menschen unterschiedlicher Kulturen. (...)". Mit diesen treffenden Worten würdigte Heinrich Bedford-Strohm bei der Verleihung des Ökumenepreises der Katholischen Akademie und des Abt Emmanuel Heufelder Preises der Abtei Niederaltaich an S.H. Patriarch Bartholomaios den Preisträger. Es lässt sich nur schwer ein würdigerer Empfänger für diese beiden Preise denken. Denn Patriarch Bartholomaios ist zweifellos ein wahrhaft großer Zeuge des Evangeliums und seiner Kraft für unsere Zeit. Jahrzehnte lang tritt er in seiner Bescheidenheit ein für eine dialogoffene und dialogfähige Orthodoxie. In seiner Dankesrede betonte Seine Heiligkeit seine tiefe Überzeugung, dass der Einsatz für die Ökumene, die Bewahrung der Schöpfung und ein friedliches Miteinander der Völker aus dem innersten Kern der orthodoxen Tradition entstammt. Vor dem Hintergrund der weltweiten Konflikte sei für ihn klar: „Wahrlich, eine Religion, die im Namen ihres Himmels Menschen entwürdigt und die Erde verwüstet, verdient keine Achtung!". Aber eben auch: „Identität wird nicht durch Öffnung zum anderen gefährdet, ein echter Dialog kennt keine Verlierer." Nur mit einer solchen Haltung könnten die heutigen Herausforderungen gemeinsam gestaltet werden. Denn: „Die große Herausforderung für die heutigen Menschen ist, die Treue zur eigenen Tradition mit Offenheit zum anderen zu kombinieren." Kardinal Marx unterstrich in seinem abschließenden Dank diese Kernbotschaft aus vollem Herzen: „Es gibt keine Kirche ohne (ökumenischen) Dialog". So war es eine wirklich kraftvolle Preisverleihung und ein starkes Zeichen für die Ökumene. (FS) |

|

|

|

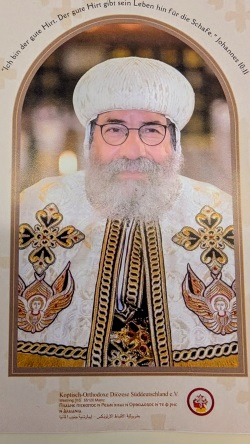

| | Abouna Deouscoros zum neuen koptischen Bischof für Süddeutschland geweiht

Abouna Deoscoros (Al Antony) ist in München kein Unbekannter. Seit vielen Jahren wirkte er in seiner ganz eigenen humorvollen und bescheidenen Art als Priester in der Münchner St. Minas Gemeinde. Unter seiner Leitung wuchs diese von einer kleinen, orientalischen Gemeinde zu einem lebendigen Miteinander der Generationen. Dies hat einerseits sicherlich mit der verstärkten Zuwanderung aus Ägypten nach dem so genannten arabischen Frühling zu tun – München ist ein sehr beliebter Studienort für viele junge Ägypter:innen – andererseits würde es ohne Abouna Deouscoros sicher nicht gelingen, dass die verschiedenen Generationen nicht nur fruchtbar miteinander die Gemeinde prägen, sondern auch im Vorstand vertreten sind. Durch sein ökumenisches Engagement und seinen Einsatz im und für der Rat der Religionen München setzt Abouna Deoscoros auch inhaltlich ein Zeichen für Offenheit und Dialog. Deshalb wurde in München die Nachricht, dass Papst Tawadros II. ihn als Nachfolger von Anba Michael als Bischof von Süddeutschland ausgewählt hat, einerseits mit großer Zustimmung aufgenommen, war aber gleichzeitig von ein wenig Wehmut begleitet, weil man einen so beliebten Pfarrer verliert. Abouna Deouscoros wurde bereits am 1. Juni 2025 von Papst Tawadros zum Bischof von Süddeutschland und zum Abt des Klosters im hessischen Kröffelbach geweiht. Am 28. Juni 2025 wurde er in der koptischen Gemeinde in Mainz inthronisiert. Zur Feier wurden zahlreiche ökumenische Gäste erwartet. Die koptisch-orthodoxe Kirche ist eine altorientalisch-orthodoxe Kirche und mit 18 Millionen Mitgliedern (20 Prozent der Gesamtbevölkerung Ägyptens) die größte christliche Glaubensgemeinschaft in allen arabischen Ländern. Außerhalb Ägyptens leben weitere zwei Millionen Gläubige. In Deutschland ist diese in eine südliche und eine nördliche Provinz geteilt, die jeweils von einem Bischof geleitet werden. Dem Nordteil steht seit 1995 Bischof Anba Damian vor, der gleichzeitig das Kloster Höxter-Brenkhausen leitet. (FS) |

|

|

|

| | Der Baum – unser spiritueller Ur-Meister, Vortrag von P. Dr. Sebastian Painadath SJ

„Ich sprach zum Baum: Erzähl mir von Gott. Und er blühte.“ (Rabindranath Tagore) – Das Zitat des bengalischen Dichters berührt. Doch wer von uns heutigen Menschen traut sich, die Sprache der Bäume selber zu erlauschen? Bei seinem Vortrag am 12. Juni 2025 betätigte sich P. Dr. Sebastian Painadath SJ als „Dolmetscher“ für die 40 Teilnehmenden. In einem Blitzdurchgang referierte er zunächst kulturanthropologische, soziologische und psychologische Zugänge zum Thema. Den Mittelpunkt bildete die theologische Perspektive: Das Ursymbol Baum kann eine neue Annäherung an das zentrale Mysterium des christlichen Glaubens, die Dreifaltigkeit Gottes, bieten. Die gewohnte und teils missverständliche Rede von Vater-Sohn-Geist übersetzte P. Painadath in Einklang mit den Kirchenvätern mit Wurzel-Stamm-Saft. In dieser dynamischen Lebenseinheit ist Raum für uns alle: Als je einzigartige Zweige und Blätter am göttlichen Baum sind wir gleichzeitig zutiefst miteinander verbunden. Diese Perspektive will meditativ verinnerlicht und praktisch gelebt werden. Eine abschließende Meditation vermittelte Geschmack daran und schlug so die Brücke zum Alltag. (RK) |

|

|

|

| | Begegnungsabend zum Weltfrauentag

„Tanzen ist die Sprache, die meinen Träumen eine Stimme gibt und meine Seele zum Singen bringt“ (Anna Pavlova). Mit diesem Zitat der russischen Primaballerina luden missio München und der Fachbereich Dialog der Religionen im Erzbischöflichen Ordinariat München Frauen auch in diesem Jahr zu einem Begegnungsabend anlässlich des internationalen Weltfrauentags am 8. März ein. Anne Maier, Leiterin für sakralen und internationalen Tanz, leitete in bewährter, unkomplizierter Weise traditionelle Kreistänze aus weiblichen Lebenswelten quer durch Kulturen und Religionen an. So ergab sich – unterstützt von kurzen meditativen Texten – wie von selbst „Begegnung“ rund um den Globus. Eine Teilnehmerin stellte die Bahá‘í als ihre Glaubensgemeinschaft vor und eröffnete damit vielen der Anwesenden Einblick in eine eher wenig bekannte Religion. Beim gemeinsamen indischen Abendessen gab es weitere Gelegenheit zum Kennenlernen, Gespräch und Austausch. Fortsetzung folgt nächstes Jahr! (RK) | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

|

| Veranstaltungen | | Täuferisches Leben in Bayern - eine Spurensuche |

|

|

| | Seit Jahrhunderten gibt es täuferisches Leben in Bayern. Die Täuferbewegung entstand aus den Impulsen der Reformation, legte aber aus das Evangelium als Ruf zu einer tiefen innerer Bekehrung an deren Ende die (Glaubens-)Taufe und ein Leben in der strengen Nachfolge stand. Viele Strömungen haben sich der Gewaltlosigkeit verschrieben (spricht leisteten keinen Wehrdienst) und lehrten, dass unter Christen keiner der Herr des anderen sei und in manchen Strömungen teilten sie sogar nach dem Vorbild der Urgemeinde jeden Besitz. Lange Zeit wurden die Täufer deshalb schwer verfolgt und oft für ihr Bekenntnis hingerichtet, in die Auswanderung getrieben (viele Gemeinden in den Vereinigten Staaten, Russland der Ukraine aber auch Lateinamerika haben deutsche Wurzeln) oder mit schweren Strafen belegt.

Im Jahr 2025 jährt sich die erste Glaubenstaufe in Zürich zum 500. Mal. Deswegen laden die bayrischen Mennonitengemeinden interessierte Menschen mit auf die Spurensuche nach Hintergründen, Lebensentwürfen und Erfahrungen ein. Ziel ist es, dass Menschen, die der täuferischen Tradition entstammen und solche, die diese kennenlernen möchten, sich begegnen. |

|

|

| | Zuhören, miteinander essen, reden und um Frieden beten gehören zu den Begegnungstagen in Landau, Eichstock und Haar, die - wie die zentrale bayerische Feier in Ingolstadt - von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und der Vereinigung Bayerischer Mennonitengemeinden miteinander getragen werden. Teilnahme ist an einzelnen Stationen ebenso möglich wie an allen Orten.

12.07 2025 Landau (an der Isar) 10:30-15:00 Uhr Treffpunkt: Evangelische Freikirche Landau – Mennonitengemeinde e.V. Bahnhofstr. 22 94405 Landau an der Isar

25.10.2025 10:30-15:00 Uhr Eichstock (bei Dachau). Treffpunkt: frei evangelische Gemeinde Markt Indersdorf, Eichstock 5, 85229 Markt Indersdorf

08.11.2025 Augsburg 10:00-16:00 Uhr. Treffpunkt Evangelisches Forum Annahof, Annahof 4, 86150 Augsburg

22.11.2025 Haar 10:30-16:00 Uhr. Treffpunkt: Habererhof, Gronsdorfer Str. 22, 85540 Haar

Rückfragen und Anmeldung: Pastor Lutz Heidebrecht, Vereinigung Bayer. Mennonitengemeinden pastor@glauben-leben.de

Weitere Informationen unter Gewagt! 500 Jahre Täuferbewegung 1525 – 2025

Dokument: 500 Jahre Täuferbewegung 1525-2025 |

|

|

|

| | Mittwoch, 09.07.2025, 19:00 – 20:30 Uhr

Formen der Judenfeindschaft im Islam. Religiöse, geschichtliche und politische Aspekte

Antisemitismus ist ein Phänomen, das die Gesamtgesellschaft betrifft. Der Vortrag ist Teil einer Reihe, in der auch die Tradition der christlichen Judenfeindschaft thematisiert wurde. Der islamistische Antisemitismus ist heute eine der gefährlichsten Formen der Judenfeindschaft weltweit. Dabei ist umstritten, ob und inwieweit die Judenfeindschaft in den religiösen Quellen des Islam selbst grundgelegt ist. Der Vortrag analysiert daraufhin den Koran, geht auf die rechtliche und gesellschaftliche Situation von Juden unter islamischer Herrschaft ein und zeigt auf, wie besonders die islamistischen Bewegungen der Moderne den Antisemitismus zum Kern ihrer Ideologie machten.

Referent: Dr. Andreas Renz (Leiter des Fachbereichs Dialog der Religionen im Erzbischöflichen Ordinariat München, Lehrbeauftragter an der LMU München)

Eine Veranstaltung des Kooperationsprogramms „Nymphenburger Gespräche“ (IDIZEM e.V., Evangelische Stadtakademie München, Fachbereich Dialog der Religionen im Erzbischöflichen Ordinariat, Freunde Abrahams e.V., Liberale Jüdische Gemeinde Beth-Shalom, Münchner Volkshochschule)

Ort: Evangelische Stadtakademie, Herzog-Wilhelm-Str. 24, 80331 München

Kosten: 9,00 €

Formen der Judenfeindschaft im Islam - Evangelische Stadtakademie München

Anmeldung: Anmeldung - Evangelische Stadtakademie München |

|

|

|

| | Zuerst Mensch – in Musik vereint

Interreligiöses Konzert in der Kirche Herz Jesu am 12. Juli 2025, 19:00 Uhr

Die gewaltvolle Eskalation des Nahostkonflikts hat leider auch Auswirkungen in Deutschland und belastet das interreligiöse Miteinander. Um zu verhindern, dass sich der in erster Linie politische Konflikt bei uns zu einem interreligiösen Konflikt ausweitet, will das interreligiöse und internationale Ensemble Coexist mit Hilfe der Musik in Form eines interreligiösen Friedenskonzerts Brücken zwischen den Religionen schlagen. In diesem Ensemble spielen Musiker:innen aus Israel, Syrien, Türkei und Deutschland und zeigen so, dass ein Miteinander nicht nur möglich, sondern ungemein bereichernd ist, wenn man sich zuerst als Mensch begegnet.

Ort: Herz Jesu Kirche Neuhausen

Eintritt frei

Veranstalter: Rat der Religionen München in Kooperation mit EOM, Haus der Kulturen und Religionen u.a.

Plakat |

|

|

|

| | Erinnerung und offene Wunden.

Wahrheit, Würde und Verantwortung - 30 Jahre nach Srebrenica

Do, 17. Juli 2025, 17:00 - 20:00 Uhr

Anlässlich des 30. Jahrestags des Genozids in Srebrenica erinnern wir an die Verbrechen und ihre Opfer.

Wir fragen: Wie verletzen Ignoranz und Verleugnung des Leids die Würde der Betroffenen erneut?

Was sind angemessene Formen der Erinnerung?

Wie können wir unserer Verantwortung für ein respektvolles Miteinander in der Gesellschaft gerecht werden?

Impulse, Diskussion, Begegnung und Austausch mit:

Hasan Hasanović (Kurator der Gedenkstätte Potočari, Autor des Buches „Srebrenica überleben“), Prof. Dr. Marie-Janine Calic (Universität München),

Barbara Abdallah-Steinkopff (Traumatherapeutin) und in Deutschland lebenden Muslimen

Gedenken und Gebet:

Imam Belmin Mehić (Münchner Forum für Islam)

Pfarrer Dr. Thomas Schwartz (Renovabis)

Veranstalter: Renovabis, Südosteuropa-Gesellschaft, Domberg-Akademie, Münchner Forum für Islam, FB Dialog der Religionen im EOM

Ort: Internationales Begegnungszentrum der Wissenschaften (IBZ), Amalienstr. 38, 80799 München

Anmeldung: www.domberg-akademie.de

Anmeldeschluss: 15. Juli 2025

Sprachen: Deutsch und Englisch

Weitere Informationen |

|

|

|

| |

|

| |

| |

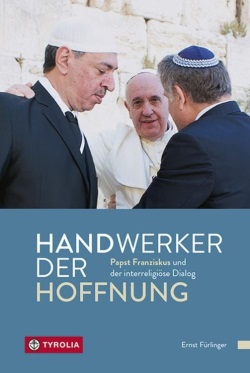

| | Ernst Fürlinger (Hg.): Handwerker der Hoffnung. Papst Franziskus und der interreligiöse Dialog, Innsbruck 2023.

Der renommierte Wiener Theologe und Religionswissenschaftler Ernst Fürlinger legte dieses Buch im Jahr 2023 anlässlich des 10-jährigen Amtsantritts von Papst Franziskus vor. Franziskus ist für ihn eine Persönlichkeit, „die der gegenwärtigen ‚Polykrise‘ (Edgar Morin) konstruktive und zukunftsweisende Perspektiven entgegensetzt.“ (7) Dies gilt auch für den interreligiösen Dialog. Fürlinger charakterisiert und würdigt in einer Einführung zunächst den Beitrag von Jorge Bergoglio/Papst Franziskus in diesem Bereich: seine Betonung von Begegnung und praktischer Zusammenarbeit der Religionen, seine einprägsamen Gesten und Zeichenhandlungen, die verbesserten Beziehungen zu Islam und Judentum, seine Wertschätzung der indigenen Völker sowie seine religionstheologischen Akzente, die Fürlinger als „implizite Theologie des religiösen Pluralismus“ (57) interpretiert. Der zweite und dritte Teil bietet eine Sammlung der zentralen Texte des Papstes zum interreligiösen Dialog in chronologischer Reihenfolge bis November 2022. Alle Dokumente und Ansprachen sind vom Herausgeber mit kenntnisreichen Einleitungen versehen, die den jeweiligen Kontext erschließen. So ist das Buch eine Schatztruhe, um sich von Papst Franziskus als „Handwerker der Hoffnung“ inspirieren zu lassen. (RK) |

|

|

|

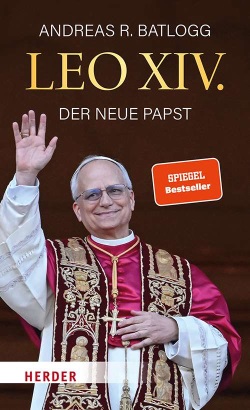

| | Andreas R. Batlogg SJ; Papst Leo XIV. Der neue Papst, Freiburg i.Br. 2025

Nicht einmal einen Monat nach der Wahl ein erstes Buch über den neuen Papst auf den Markt zu bringen, das verlangt nicht nur einen schnellen und kenntnisreichen Autor, sondern auch einen Verlag im Hintergrund, der die gesamte Logistik für Druck und Werbung stemmen kann. Pater Andreas Batlogg und dem Herder Verlag ist dieses Meisterstück gelungen. Im Vorwort benennt es der Autor selbst als eine Mammutaufgabe. Diese konnte zweifellos nur gelingen, da mit Andreas Batlogg einer der renommiertesten Kenner von Papst Franziskus die Themen und Diskussionslinien am Ende des Pontifikates bestens kannte und hier gut anknüpfen konnte. Das kleine Büchlein liest sich gerade aus der Nähe der Ereignisse im den Tod von Papst Franziskus, die Zeit der Sedisvakanz und das Konklave sehr unterhaltsam. Vielfach erlebt man sich fast an der Seite des Autors, der - als ihn die Nachricht vom Tod Franziskus‘ ereilt - alle Pläne ändert und sofort nach Rom reist, um dort für das ZDF und den ORF die Ereignisse zu kommentieren. Man spürt die Dynamik und Spannung dieser Tage des Übergangs sehr hautnah. Die Texte lassen die Gedanken und Fragen des Autors an den verschiedenen Punkten unmittelbar erfahrbar werden. Da spürt man dann neben den kenntnisreichen Analysen der kirchenpolitischen und theologischen Fragestellungen auch etwas von der Trauer des Abschieds, der Spannung des Vorkonklaves und der Überraschung über den Neugewählten. Trotzdem wirkt das Buch nur an wenigen Stellen, wie mit heißer Nadel gestrickt, vielmehr eignet es sich gut als präzise Beobachtungen und Beschreibungen eines Übergangs. Die offenen Enden des Pontifikates von Papst Franziskus werden ebenso offen beschrieben wie die Polarisierungen vor der Wahl und die Erleichterung in Papst Leo XIV. einen Kandidaten gefunden zu haben, der verschiedene Linien zusammenführen zu scheint. Sein biographischer Hintergrund wird einleuchtend dargestellt und erste Signale anhand der Amtshandlungen der ersten Tage versucht zu analysieren. Am Ende des Buches steht eine kluge Analyse vor welchen thematischen und strukturellen Herausforderungen Papst Leo XIV. stehen wird. Andreas Batlogg blickt positiv auf die Wahl und die Chancen: „Ich meine: Es wird spannend werden! Uns wird nicht alles gefallen, manches wird irritieren oder sogar enttäuschen, gewiss aber weiterhin positiv überraschen. Die Diagnose stimmt und die Dynamik dieser Entwicklung ist unabwendbar und nicht aufzuhalten - das wissen oder ahnen selbst diejenigen, die sich einen anderen Kurs erhofften.“ (157f.) | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

| |

| Gebet | „Herr, ich komme heute zu deinem zärtlichen Herzen, zu dir, dessen Worte mein Herz entflammen, zu dir, der den Kleinen und den Armen, den Leidenden und allen menschlichen Nöten dein Mitgefühl schenkst.

Ich wünsche, dich mehr zu erkennen, dich im Evangelium zu betrachten, bei dir zu sein und von dir zu lernen – von der Liebe, mit der du dich von jeder Form der Armut berühren ließest.

Du hast uns die Liebe des Vaters gezeigt, indem du uns ohne Maß geliebt hast mit deinem göttlichen und menschlichen Herzen.

Gewähre allen deinen Kindern die Gnade, dir zu begegnen – im Gebet, in der Arbeit, in Begegnungen und im Alltag.

Aus dieser Begegnung sende uns aus auf eine Mission des Mitgefühls für die Welt, in der du die Quelle bist, aus der aller Trost fließt. Amen.“

Gebet des Mitgefühls: Papst Leo XIV zum Heiligsten Herzen Jesu – Petersdom, 27. Juni 2025 | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

|

|

| Name: Banner Newsletter Erzdiözese München und Freising Fachbereich Ökumene und Dialog der Religionen

Bildnachweis: ©Erzbistum München und Freising 2024 |

|  | Name: Papst Franziskus

Bildnachweis: Wikicommons (Korean Culture and Information Service (Jeon Han) |

|  | Name: Leo XIV., unter den Leuten

Bildnachweis: R. Kiderle/Jessica Krämer |

|  | Name: A. Batlogg SJ

Bildnachweis: Fotograph Oliver Bodmer, Münchner Merkur |

|  | Name: Papst Franziskus in Lund/Schweden

Bildnachweis: Mikael Ringlander |

|  | Name: Papst Franziskus und Patriarch Bartholomaios bei einem Treffen in Jerusalem

Bildnachweis: Paul Haring/Catholic News Service/KNA |

|  | Name: Unterzeichnung der Erklärung von Abu Dhabi 2019

Bildnachweis: Paul Haring/CNS photo/KNA |

|  | Name: Leo XIV. auf dem Balkon

Bildnachweis: EOM |

|  | Name: Griechisch-katholische Liturgie mit Ostkirchen-Bischöfen im Petersdom

Bildnachweis: IMAGO / Independent Photo Agency Int. |

|  | Name: Albanien-Reise 2025

Bildnachweis: privat-Andreas Renz |

|  | Name: Gedenken an 30 Jahre Völkermord von Srebrenica

Bildnachweis: privat-Andreas Renz |

|  | Name: Rückblick 30 Jahre Srebrenica 2025

Bildnachweis: privat |

|  | Name: Projekt "Hinüber"

Bildnachweis: Dombergakademie |

|  | Name: Die Ikone der Väter von Nizäa wird von Bischöfen empfangen

Bildnachweis: privat-Florian Schuppe |

|  | Name: Jubiläum ukrainisch orthodoxe Gemeinden München

Bildnachweis: privat-Florian Schuppe |

|  | Name: Patriarch Bartholomaios erhielt den Ökumenepreis der Katholischen Akademie Bayern, Foto nach der Preisverleihung

Bildnachweis: privat-Florian Schuppe |

|  | Name: Bischof Deouscoros von der Koptisch-orthodoxen Kirche

Bildnachweis: Privat von der Einladung zur Bischofsweihe |

|  | Name: Baum

Bildnachweis: pixabay |

|  | Name: Gestaltete Mitte

Bildnachweis: privat-Renate Kern |

|  | Name: Spurensuche in einem ehemaligen mennonitischen Bethaus im Donaumoos

Bildnachweis: privat-Florian Schuppe |

|  | Name: Logo gewagt 1525-2025, Täuferisches Leben in Bayern - eine Spurensuche

Bildnachweis: ACK |

|  | Name: Friedenstaube für Friedensmeditation

Bildnachweis: pixabay |

|  | Name: Buch Handwerker der Hoffnung_Ernst Fürlinger

Bildnachweis: Tyrolia Verlag |

|  | Name: Buch: Leo XIV. Der neue Papst

Bildnachweis: Herder Verlag |

|

|