| |

|

|

|

|

|

|

| Schwerpunktthema: Sterben, Tod und Trauer | |

|

|

| „Spiel mir das Lied vom Tod“ – Variationen zur Vergänglichkeit des Lebens | von Dr. Renate Kern

Variation 1: Ein existentieller Cantus Firmus

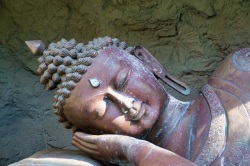

„Des Menschen Tage sind wie Gras, er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin. Der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr“ (Ps 103,15f.). „Gar kurz ist das Leben des Menschen, begrenzt, flüchtig, voller Leiden und Qualen – wie bei Sonnenaufgang schnell zergehende Tautropfen“ (Anguttura Nikaya VIII.70, zit. nach: Buddhismus aktuell o. Jg. (2010) H. 3, S. 27).

Mit diesen starken Bildern bringen die Bibel und der buddhistische Pāli-Kanon die schmerzliche Erfahrung der Fragilität und Vergänglichkeit unseres menschlichen Lebens zum Ausdruck. Wartet am Ende das blanke Nichts? Die Begegnung mit Sterben und Tod lässt uns erschauern und trifft uns ins Herz unserer Existenz.

Damit sind wir in bester Gesellschaft. Auf berührende Weise schildert das Johannesevangelium, das sonst Jesu göttliche Herkunft und Lebensmächtigkeit betont, wie Jesus angesichts des Todes seines Freundes Lazarus und der um ihn Trauernden „im Innersten erregt und erschüttert“ (Joh 11,33) wurde und mit ihnen weinte. Siddhartha Gautama, der historische Buddha, stürzte laut der berühmten Legende von den vier Ausfahrten nach seiner Begegnung mit einem Alten, einem Kranken und einem Toten in eine tiefe Krise, die ihn veranlasste, sein privilegiertes Leben hinter sich zu lassen und als umherziehender Mönch das „Todlose“, die endgültige Befreiung zu suchen. Auch für diese herausragenden religiösen Persönlichkeiten war die Konfrontation mit dem Tod also keine Bagatelle. Dazu passt die These mancher Religionswissenschaftler, das Grab sei die Wiege der Religion. Wenngleich diese Behauptung umstritten ist, enthält sie aus existenzieller Perspektive einen wahren Kern. Die Erfahrungen von Sterben und Tod machen für uns Menschen offenbar, „dass wir nicht sehr verlässlich zuhause sind in der gedeuteten Welt“ (Rainer Maria Rilke). |

|

|

| | Variation 2: Motive einer Befreiungsmelodie

„Fünfmal am Tag den Tod zu betrachten, macht glücklich“, empfiehlt ein Sprichwort aus Bhutan. Buddhistinnen und Buddhisten bereiten sich ein Leben lang auf das Sterben vor. Vergänglichkeit und Tod sind allgegenwärtige Themen, denen in der Meditation – mitunter mehrmals täglich – Aufmerksamkeit gewidmet wird. In Zen-Klöstern endet jeder Tag mit dem Ruf: „Eines lege ich euch allen ans Herz: Leben und Tod sind eine ernste Sache. Schnell vergehen alle Dinge. Seid ganz wach, niemals achtlos, niemals nachlässig.“ (zit. nach: Gian Domenico Borasio: Über das Sterben. München 5. Aufl. 2016, S.98)

Der Sterbevorgang wird als ein komplexer Prozess auf leiblicher, seelischer und spiritueller Ebene verstanden, in dem das Bewusstsein den Körper verlässt. Tibetische Buddhistinnen und Buddhisten üben dazu regelmäßig die sogenannte Phowa-Praxis. In tiefer Meditation öffnen sie sich dafür, dass im Tod das Bewusstsein über den Scheitelpunkt des Kopfes entweichen kann. |

|

|

| | | Im Idealfall geht der Sterbende seinen Abschiedsweg bewusst. Deshalb lehnen viele sterbenskranke buddhistisch Praktizierende bewusstseinstrübende Medikamente zur Schmerzlinderung oder Beruhigung ab. Eine außerordentliche Rolle kommt hingegen der spirituellen Sterbebegleitung zu, die besonders detailreich im bekannten Tibetischen Totenbuch entfaltet wird. Dem Sterbenden stehen zur Unterstützung oft buddhistische Mönche, Nonnen oder ein spiritueller Lehrer zur Seite. Sie sorgen für eine friedvolle Atmosphäre, rezitieren heilige Texte, Mantren und Gebete. Um den Sterbenden nicht zu binden, versuchen Angehörige am Sterbebett ihren Abschiedsschmerz in Mitgefühl und liebende Güte zu transformieren. Diese Praxis wird über den medizinischen Todeszeitpunkt hinaus weitergeführt – zum spirituellen Wohlergehen des Verstorbenen im Bardo des Zwischenzustands (bis zur Wiedergeburt), der der tibetischen Tradition zufolge bis zu 49 Tage dauern kann, sowie zur persönlichen Trauerbewältigung. Je nach buddhistischer Schule darf der Leichnam im Zeitraum von einer Stunde bis zu drei Tagen nach dem Tod nicht berührt werden, um das Bewusstsein nicht zu irritieren, das noch in Verbindung zum Körper steht. Danach wird er gewaschen, bekleidet und je nach regionalem Brauch bestattet. Dem Buddha folgend wird der Leichnam häufig verbrannt, aber auch Erdbestattungen sind möglich. In Deutschland gibt es auf manchen Friedhöfen buddhistische Grabfelder. Die Hinterbliebenen üben weiterhin, ihre Trauer in gute Wünsche für den Verstorbenen umzuwandeln, genährt von der Überzeugung, dass dieser die Chance zu einer guten Wiedergeburt oder gar zur Befreiung aus dem Reinkarnationskreislauf hat (Nirvāṇa). |

|

|

| | Variation 3: Einige Takte für den religiös (un)musikalischen Sinnsucher

Der buddhistische Sterbebegleiter und Zen-Lehrer Frank Ostaseski hat fünf Einladungen formuliert, vom Tod zu lernen, um erfüllt zu leben (vgl. Buddhismus aktuell. o. Jg. (2022) H. 4, S. 31).

- Warte nicht.

- Heiße alles willkommen, wehre nichts ab.

- Gib dich ganz in die Erfahrung.

- Finde mitten im Chaos einen Ort der Ruhe.

- Kultiviere den Weiß-nicht-Geist.

Die Kunst des Lebens und die Kunst des Sterbens gehören zusammen, eine bewusste Praxis der „Ars Moriendi“ führt unweigerlich zu einer vertieften „Ars Vivendi“. Wer die Realität von Sterben und Tod in sein Leben integriert, wird ein bewussteres, reicheres, angstfreieres Leben als Früchte ernten.

Variation 4: Ein zarter poetischer Schlussakkord

Die letzten Worte sollen einem buddhistischen Mönch und einer jüdischen Dichterin gehören, die aus ihrer eigenen Erfahrung der Zerbrechlichkeit des Lebens dazu inspirieren, an der Grenze zwischen Leben und Tod „den Himmel offen zu halten“.

„Einmal, als ich gerade im Begriff war, auf ein trockenes Blatt zu treten, hielt ich inne. Bei genauer Betrachtung stellte ich fest, dass das Blatt nicht wirklich tot war; es verschmolz mit dem feuchten Erdboden und bereitete sich darauf vor, im folgenden Frühjahr in einer anderen Form am Baum zu erscheinen. Ich lächelte das Blatt an und sagte: ‚Du tust nur so!‘“ (Thich Nhat Hanh: Mein Leben ist meine Lehre. München 2017, S. 214.) |

|

|

| | Es knospt

unter den Blättern

das nennen sie Herbst

(Hilde Domin: Gesammelte Gedichte. Frankfurt: S. Fischer Verlag, 6. Auflage 1987, S. 293) | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

|

| Muslimische Bestattungskultur in Deutschland | von Dr. Andreas Renz

Während noch vor einigen Jahren die große Mehrheit der Musliminnen und Muslime in Deutschland nach dem Tod in ihre Heimat überführt worden ist, nimmt die Anzahl der muslimischen Bestattungen in den letzten Jahren deutlich zu. Dies liegt zum einen daran, dass viele der Angehörigen dauerhaft hier im Land leben, zum anderen werden immer mehr muslimische Gräberfelder auf kommunalen und kirchlichen Friedhöfen eingerichtet (derzeit über 300 in Deutschland) und die Bestattungsregeln an islamische Bedürfnisse angepasst. Außerdem hat sich inzwischen in Deutschland ein islamisches Bestattungswesen etabliert. |

|

|

| | Islamische Begräbnisriten

Für gläubige Musliminnen und Muslime ist der Tod ein Teil des Lebens und der Todeszeitpunkt von Gott bestimmt. Da der Mensch Gott gehört, darf er auch nicht über seinen Leib verfügen. Auch aufgrund des Glaubens an die leibliche Auferstehung ist daher eine Feuerbestattung im Islam verboten. In islamischen Ländern ist eine schnelle und einfache Erdbestattung des Leichnams üblich, der lediglich in ein Leinentuch gehüllt ist. Das islamische Begräbnis verlangt eine gründliche Reinigung des Verstorbenen mit Wasser sowie eine rituelle Waschung, ähnlich der, die vor dem Ritualgebet nötig ist, um im rituell reinen Zustand (Weihezustand) vor Gott zu treten. Diese Handlungen werden von muslimischen Gläubigen des gleichen Geschlechts durchgeführt, je nach Rechtsschule auch von Ehepartnern oder Eltern.

Anschließend wird der Verstorbene in ungesäumte und ungefärbte Leinentücher gewickelt, die möglicherweise schon während der Pilgerfahrt nach Mekka getragen wurden. Es folgt das Totengebet, ein kurzes Gemeinschaftsgebet der Männer, bei dem in der Praxis jedoch häufig auch Frauen anwesend sind. Das Gebet wird im Stehen und ohne Niederwerfung vor dem Leichnam verrichtet, entweder vor der Moschee oder auf einer freien Fläche auf dem Friedhof. Es umfasst Fürbitten für das Seelenheil des Verstorbenen.

Das Tragen des Leichnams zum Grab wird als Dienst am Verstorbenen betrachtet. Daher wechseln sich die Trauergäste ab, um möglichst viele einzubeziehen. Die Bestattung erfolgt traditionell ohne Sarg, lediglich in Leichentüchern. Diese Praxis ist in Deutschland heute grundsätzlich in den meisten Bundesländern erlaubt, hängt jedoch von der jeweiligen Friedhofsordnung vor Ort ab.

Der Leichnam wird auf der rechten Seite liegend und mit dem Gesicht nach Mekka gerichtet in die Erde gelegt. Bei der Beisetzung wird aus dem Koran rezitiert, Musik dagegen ist nicht üblich oder sogar verboten. Falls Reden über den Verstorbenen gehalten werden, sollten sie etwas vom Grab entfernt stattfinden. In der Regel wird das Grab vollständig zugeschüttet. Blumenschmuck auf den Gräbern ist in den meisten islamischen Ländern nicht üblich, doch sind Anpassungen an die hiesige Grabkultur zu beobachten.

In München gibt es auf dem Wald-, West- und Südfriedhof spezielle muslimische Gräberfelder. Ähnlich wie im Judentum werden muslimische Gräber nicht aufgelöst und bleiben normalerweise für immer bestehen. Um eine Verlängerung der Ruhezeiten zu ermöglichen, werden muslimische Grabstätten oft als individuelle oder gemeinschaftliche Wahlgrabstätten angelegt, die von den Angehörigen auf unbestimmte Zeit verlängert werden können.

Interreligiöse Aspekte

Wenn muslimische Angehörige an einer christlichen Beerdigung teilnehmen, können sie durch das Tragen des Sarges und das Zuschaufeln des Grabes aktiv teilnehmen.

Bei engen Angehörigen wie Ehepartnern oder Kindern in einer religionsverschiedenen Familie kann es auch angebracht sein, ein muslimisches Gebet oder eine Rezitation in die christliche Trauerfeier einzubinden. "Viele Gebetsanliegen und Wünsche sind in beiden Religionen üblich und können von Angehörigen beider Religionen mitgesprochen werden - so auch die Wünsche, dass der oder die Verstorbene in Frieden ruhen möge, und dass Engel ihn oder sie ins Paradies geleiten mögen." (DBK) Ebenso teilen beide Religionen die Überzeugung, dass alle Menschen von Gott kommen und zu ihm zurückkehren (vgl. Sure 2,156).

Lit.: AIWG-Expertise „Islamische Grabfelder und Bestattungen auf deutschen Friedhöfen“, Frankfurt a. M. 2023 |

|

|

|

| Sterben und Trauer begleiten in der orthodoxen Tradition | von Weihbischof Sofian von Kronstadt

Für orthodoxe Christen bildet die Auferstehung Jesu Christi, des Sohnes Gottes, den Mittelpunkt und das Fundament ihres Glaubens. Die Auferstehung Christi bedeutet die Verheißung und den Beginn der Auferstehung eines jeden von uns, um in der Gemeinschaft der ewigen Liebe Gottes und aller, die ihrer würdig sind, zu leben. „Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt”, bekennen wir jedes Mal, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, und stützen uns dabei auch auf die Worte des heiligen Apostels Paulus: „Christus ist von den Toten auferstanden als Erstling (der Auferstehung) der Entschlafenen. Denn wie durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle auferstehen“ (1 Kor 15,20-22). „Christus ist von den Toten erstanden. Er hat den Tod mit dem Tod zertreten und denen in den Gräbern das Leben geschenkt“ (Troparion, d.h. kurzer Liedhymnus, zu Ostern), singen wir unzählige Male zu Ostern und betonen dabei die Verbindung zwischen der Auferstehung des Erlösers und unserer Auferstehung und freuen uns mit dieser Hoffnung. Diese Gewissheit ist unsere Osterfreude und Kern unseres Glaubens.

Daher sind in der orthodoxen Kirche sowohl die Begleitung der Verstorbenen auf ihrem letzten Weg, das Gedenken an die Verstorbenen als auch der Trost, den wir den Hinterbliebenen spenden, ein tiefer Ausdruck dieser Gewissheit, der Liebe, der Hoffnung und der Gemeinschaft, die über den Tod hinausgehen und deren Mittelpunkt die Auferstehung und das Leben sowie die ununterbrochene Verbindung zwischen den Lebenden und den Verstorbenen sind.

Jeder von uns ist dazu aufgerufen, durch alles, was er im Laufe seines irdischen Lebens tut, die Gemeinschaft in Liebe zu Gott und den Menschen zu erreichen. Angesichts der Unzulänglichkeiten und Schwächen, die jedem von uns innewohnen, beten wir, dass Gott uns unsere Sünden vergibt und uns zur wahren Gemeinschaft mit ihm und unseren Mitmenschen führt. Diese Gebete werden intensiver, wenn sich jemand darauf vorbereitet, aus diesem Leben in das ewige überzugehen, bzw. wenn er diesen Übergang vollzieht. Ausdruck dieser Vorbereitung sind auch die Beichte der Sünden und die Kommunion mit den Heiligen Mysterien des Leibes und Blutes Christi. Natürlich bemühen wir uns, demjenigen, der vor dem leiblichen Tod steht, zu vermitteln, dass dies kein Verschwinden bedeutet, sondern einen Übergang von einem Lebensabschnitt zum anderen, von den vergänglichen und unvollkommenen zu den besseren und ewigen. Als Vorbild dafür dienen uns alle Märtyrer der Kirche, die den Märtyrertod im Verkünden ihres Glaubens als großen Segen und Freude betrachteten. Ebenso haben wir das Beispiel der Mönche und Nonnen, die ihr ganzes Leben in den Dienst der immer größeren Annäherung an Gott stellen, um mit ihm in ewiger Gemeinschaft zu sein. Mit diesem Ideal der Auferstehung zum ewigen Leben sind jedoch alle Christen aufgerufen zu leben.

Jeder Mensch verwirklicht dieses Ziel nach seinen Möglichkeiten. Deshalb betet die Kirche beim leiblichen Tod eines Gläubigen zu Gott um Vergebung und ewige Ruhe für ihn. Es werden besondere Gottesdienste abgehalten, beziehungsweise Gedenkfeiern (auf Rumänisch “Parastas” genannt) zu bestimmten festgelegten Zeiten (nach 3, 9, 40 Tagen, nach 6 Monaten, nach einem Jahr und dann jährlich). Diese Gedenkgottesdienste für die Verstorbenen werden vom Priester abgehalten, normalerweise in der Kirche oder am Grab. In der orthodoxen Tradition werden für den Gedenkgottesdienst die sogenannte „Coliva“ und Wein in die Kirche gebracht. „Coliva“ ist ein Gericht aus gekochtem Weizen, gesüßt mit Honig oder Zucker, oft mit Walnüssen, Rosinen und verschiedenen Verzierungen. Sie symbolisiert den menschlichen Körper, der wie das Weizenkorn stirbt und begraben wird, um in Christus wieder aufzuerstehen: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht“ (Joh 12, 24). Die „Coliva“ wird als Gebetsopfer für die Seele des Verstorbenen in die Kirche gebracht, im Gottesdienst gesegnet und dann an die Teilnehmer, vor allem an die Armen, zusammen mit anderen Gaben verteilt, die als Wohltaten für die Vergebung der Sünden des/derjenigen, für den/die gedacht wird, dargebracht werden.

Wir beten also zu Gott für die Verstorbenen in dem Glauben, dass die für sie gesprochenen Gebete und vollbrachten guten Taten ihnen Vergebung, Trost und Erleuchtung bringen mögen. Gleichzeitig ist die Sorge um die Verstorbenen, die ein Ausdruck der Gemeinschaft mit ihnen ist, auch eine Form der geistlichen Verantwortung, durch die die Familie und die Gemeinschaft ihre Dankbarkeit und Liebe gegenüber denen zeigen, die zum Herrn gegangen sind, bzw. gegenüber ihrem ewigen Schicksal.

„Mit den Heiligen ruhen, Christus, die Seelen deiner entschlafenen Diener, wo es weder Schmerz noch Trauer noch Seufzer gibt, sondern ewiges Leben!” (Kondakion (= Hymnenform) im Gedenkgottesdienst für Verstorbenen). |

|

|

|

| Der Trauer einen Raum geben – das „Haus am Ostfriedhof“ in München | | von Heidrun Oberleitner-Reitinger, Seelsorgerin im Haus am Ostfriedhof |

|

|

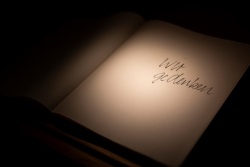

| | | Seit Juli 2024 gibt es in München in der St.-Martin-Str. 39 ein Haus für Trauerseelsorge. Dort, nahe dem Krematorium der Stadt München, steht das „Haus am Ostfriedhof“. Die katholische Kirche hat das Haus gebaut und damit einen Ort geschaffen, der offen ist für Angehörige aller Religionen und Konfessionen. So sind in einem Raum Symbole und Ritualgegenstände der großen Weltreligionen vorhanden, so dass vor Ort gebetet und meditiert werden kann. Auch Menschen, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, sind willkommen. 12,5 Millionen Euro hat die Kirche in das Haus investiert, das Räume für Seelsorge und Gastronomie bietet. An diesem Ort hat die Trauer Raum, hier darf sie sein. Trauernde Menschen finden hier offene Räume, die einladen zu bleiben, wirken zu lassen, in sich hineinzuspüren. |

|

|

| | | Manche Besucher:innen möchten einen Kaffee trinken, sich mit Nachbarn oder Freunden im Café treffen. Andere kommen zufällig vorbei nach einem Besuch am Grab, treffen sich anlässlich des Todestages eines Angehörigen oder suchen Unterstützung durch ein Gespräch mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger. |

|

|

| | Zwischen-Raum

Das Tageslicht, das von oben bis unten in einer Lichtvertikale ins Haus fällt, öffnet einen Licht-Raum in unterschiedlichen Helligkeitsstufen. Einen Raum zwischen oben und unten, hell und dunkel, leicht und schwer, einen „Zwischen-Raum“. Die Ahnung eines Raumes, der weiter ist als die sichtbare Wirklichkeit. Die Künstlerin Barbara Fuchs hat dafür Lüster aus goldenen Metallringen geschaffen, die mit geschliffenen Glasscherben bestückt sind – Symbole für die Bruchstücke des Lebens. Mittendrin Perlen, Korallen, kleine Erinnerungsstücke – Lebendigkeit und Leben in der Trauer. |

|

|

| | Spüren, was sich gut anfühlt

Für Ulrich Keller ist die Lichtvertikale ein „spürbarer Ort“. Wie die Architektur und gesamte Ausstattung des Hauses kann sie trauernde Menschen in Kontakt mit ihren Gefühlen bringen. „Es geht um Körperwahrnehmung“, sagt er, „darum wahrzunehmen, was sich gut anfühlt, das ist heilsam in der Trauer“. Der Seelsorger, der im Erzbischöflichen Ordinariat für Trauer- und Traumaseelsorge verantwortlich ist, hat Idee und Konzept des Hauses entwickelt. Viel Licht, Möbel und Böden aus Eichenholz, der Gedenkort im Untergeschoss, der Raum „Erinnerung“ im ersten Stock mit seiner hellblauen zeltartigen Decke – das alles spricht trauernde Menschen unmittelbar an, wie wir Seelsorger:innen in Begegnungen und Gesprächen mit Besucher:innen erfahren. |

|

|

| | Da sein

Sich Zeit nehmen, da sein, aufmerksam zuhören, offen sein für das, was trauernde Menschen suchen – das ist der Kern des Seelsorgsangebotes im „Haus am Ostfriedhof“. Von Montag bis Sonntag von 10-17 Uhr sind haupt- und ehrenamtliche Seelsorger:innen im Haus präsent und stehen für Gespräche mit Trauernden zur Verfügung. Eine Terminvereinbarung ist möglich, aber nicht nötig. Außerdem finden wechselnde Veranstaltungen im Haus statt, zum Beispiel Führungen, Trauergruppen, Workshops zu einzelnen Themen, Gedenk- und Trauerfeiern, Lesungen und Konzerte. Jeden Mittwochmittag treffen sich trauernde Menschen zum gemeinsamen Essen im Restaurant, am Sonntagnachmittag zum Kaffeetrinken, begleitet von Seelsorger:innen.

Stärkung für Leib und Seele

Seelsorge und Gastronomie verbindet ein gemeinsames Ziel: Menschen sollen Stärkung erfahren an Leib und Seele. Stärkung durch Begegnung, Gespräch, Gastfreundschaft, Essen und Trinken. Im Restaurant finden große und kleine Trauergesellschaften ebenso Platz wie Gäste, die einfach ihre Mittagspause hier verbringen oder einen Cappuccino trinken wollen. Auf der Karte stehen wechselnde Mittagsgerichte, kleine Snacks sowie Kaffee und Kuchen. Für die Mitarbeiter:innen der „Cooperative Beschützende Werkstätten“, die das Restaurant „Conviva am Ostfriedhof“ betreibt, ist ein freundlicher Service im Restaurant selbstverständlich.

Wann dürfen wir SIE begrüßen? Wir freuen uns auf Ihren Besuch! HERZLICH WILLKOMMEN!

Kontakt:

haus-am-ostfriedhof@eomuc.de

089 2137 77 551

www.haus-am-ostfriedhof.de

|

|

|

|

| Zum Tod Charlie Kirk's: Zwischen Trauer und Versuchung - wenn Emotionen politisch werden | von Kristoffer Jonasson

Es wird kaum jemandem entgangen sein: Der konservative politische Redner und Mitbegründer von Turning Point USA, Charlie Kirk, ist bei einem Auftritt auf dem Campus der Utah Valley University in Utah erschossen worden. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei kleine Kinder – ein äußerst tragischer Verlust für seine Familie und sein Umfeld.

Charlie Kirk war ein bekannter Name in der US-Politik, insbesondere bei jungen Menschen auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Geliebt und gehasst zugleich – ein Mann, der stets für Kontroversen sorgte. Seine oft provokanten Äußerungen sowie die Seite „Professor Watchlist“, auf der die Namen von Professorinnen und Professoren öffentlich gemacht wurden, deren politische Haltung als zu „liberal“ eingestuft wurde, machten ihn zum Pol.

Seine eigene Organisation, Turning Point USA, bezeichnet sich selbst so: „The organization’s mission is to identify, educate, train, and organize students to promote the principles of fiscal responsibility, free markets, and limited government.“ Charlie Kirk war also ein politisch engagierten Mann, dessen Anliegen es war, seine Idee unter jungen Menschen zu verbreiten.

Medienecho nach seinem Tod

Überraschenderweise zeigte sich nun ein anderes Bild in den Medien. Direkt nach seinem Tod las man Schlagzeilen wie: „After Charlie Kirk’s killing, conservative evangelical leaders hail him as a martyr“. Oder: „Mourners at Vigil in Utah Praise Charlie Kirk as ‘Christlike’ Martyr“. Der Sender FOX News ging sogar so weit zu behaupten, dass Charlies letztes Auftreten vor seinem Tod nahezu ausschließlich vom Glauben an Christus handelte: „Charlie Kirk’s last 24 hours before his Utah assassination: messages of faith, justice“. Er habe, so der Artikel, fast nur über Jesus gesprochen.

Wohl möglich, dass Kirk auch bei seinem letzten Auftritt viel über Christus sprach. Viel interessanter scheint aber die Frage: Zu welchem Zweck hat er seinen Glauben in den Vordergrund gestellt? Zur Verkündigung oder als Mittel der Provokation auf dem Campus?

Eine Übersicht der Themen seiner Rede zeigt: Transgender Identity and Crime, Gun Violence Statistics and Transgenderism, Christian Nationalism and American Values. Man muss kein Detektiv sein, um zu erkennen, dass der Glaube hier nicht (nur) aus Verkündigung bestand, sondern als Instrument fungierte.

Vom rechten Kommentator zum christlichen Märtyrer – und dann zur politischen Spielmarke

Aus dem politischen Kommentator wurde im öffentlichen Narrativ ein christlicher Märtyrer, der für seine Überzeugungen „gestorben“ ist. In den Tagen vor seiner Trauerfeier war es nicht mehr der Politiker, sondern der Mann des Glaubens, der im Zentrum stand. Evangelikale Megakirchengemeinden, rechte Kommentatoren – fast keiner sprach mehr über Politik, alle sprachen vom Glauben.

Dann kam der Auftritt von Präsident Donald Trump. Er erklärte Charlie Kirk zum „größten Evangelisten für amerikanische Freiheit“ und bezeichnete ihn als Märtyrer: „He’s a martyr now for American freedom.“ Zudem rief er den 14. Oktober als nationalen Gedenktag für Kirk aus – was jedem Märtyrer zusteht. Gleichzeitig wurden politische Maßnahmen angekündigt, die – angeblich im Namen seines Vermächtnisses – umgesetzt werden sollen.

Tage nach Kirk’s Trauerzeremonie leitete Trump eine umfassende politische Reaktion ein: Die Einstufung der Antifa als häusliche Terrororganisation, eine „Kampagne gegen den heimischen Terror“ mit Fokus auf linken Aktivist:innen und NGOs, die angeblich Gewalt schüren, Gesetzentwürfe zum Schutz konservativer Rede, stärkere Sicherheitsprotokolle an Universitäten. Gleichzeitig wurden über 100 Personen entlassen, ausgewiesen oder öffentlich bloßgestellt, weil sie Kritik oder Spott gegenüber Kirk geäußert hatten – mit der Begründung, man müsse das Erbe Kirk’s schützen.

So wird der Tod eines Mannes vom Trauerfall zum politischen Werkzeug. Der Name Charlie Kirk wird verwendet, um Maßnahmen zu rechtfertigen, die über das Persönliche hinausgehen. Gleichzeitig wird im Namen des Glaubens und der „Gemeinschaft“ der Name Jesu Christi missbraucht, wenn diese Dynamik nicht kritisch begleitet wird.

Christlicher Nationalismus – ein gefährliches Werkzeug

Es ist nicht nur Charlie’s Glaube, der hier politisiert wird, sondern auch die Bewegung, die im Windschatten seiner Geschichte Auftrieb erhält: ein größerer Einfluss von Christentum in der Politik der USA. Seit seiner Tötung steigen erneut die Zahlen neuer Christ:innen in Teilen des Landes.

Natürlich sucht der Mensch nach tragischen Erfahrungen und im Angesicht des Todes nach Gott. Aber was erlebt man stattdessen? Botschaften über Kulturkampf, nationale Identität, Mitbestimmung im Staat.

Christlicher Nationalismus ist in den falschen Händen ein gefährliches Werkzeug, denn er endet oft damit, Menschen aus- statt einzuschließen.

Was wird nun geschehen?

Wahrscheinlich wird die Bewegung, die durch den Tod Charlie Kirks entfacht wurde, in demselben Tempo abklingen, wie die Emotionen nachlassen. Doch was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ist beängstigend: Wie der Tod starke Reaktionen einer ganzen Nation hervorrufen kann, wie Menschen mit fragwürdigen Motiven solche Gefühle für ihre politischen Zwecke instrumentalisieren und wie im Namen des Glaubens Menschen, Werte und Wahrheiten in den Staub gezogen werden.

Als Christen aller Konfessionen ist es unsere Aufgabe gegen falsche Prediger aufzustehen, uns für das Recht aller Menschen einzusetzen, zu verbinden statt zu spalten, für die Wahrheit zu beten und niemals zu vergessen: Wir sollen alle Menschen lieben, wie es Jesus Christus geboten hat – auch und gerade dann, wenn sie verwirrt sind durch Gefühle und tragische Ereignisse und irrational agieren. | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

| Rückblick / VeranstaltungenRückblicke: | Jugendfest – ein Abend voller Glaube, Kultur und Gemeinschaft

von Kristoffer Jonasson

Am 26. September 2025 organisierte der Fachbereich Ökumene gemeinsam mit der syrischen Gemeinde und der koptischen Kirche in München ein Jugendfest für die Jugend und alle Interessierten. Der Abend, der die syrisch-orthodoxe Kultur und den Glauben vorstellen sollte, war ein voller Erfolg.

Los ging es mit einem gemeinsamen Gebet in der schönen St.-Anna-Kirche, geleitet von Jugendlichen der Gemeinde, an dem auch katholische und evangelische Teilnehmer:innen teilnahmen. Anschließend folgte eine kurze Einführung und Kennenlernrunde, in der die syrische Kirche und ihr Glaube vorgestellt wurden, bevor spannende, glaubensbasierte Spiele auf dem Programm standen – darunter ein Bibel-Quiz und ein „Bibel-Meme“-Spiel, bei dem die Jugendlichen erraten mussten, welche biblische Geschichte hinter den Memes steckt.

Danach wurden die Teilnehmenden mit köstlichem syrischem Essen verwöhnt, das in großer Vielfalt angeboten wurde und allen schmeckte. Der Abend setzte sich fort mit einem Fotobooth, traditionellem syrischem Tanz und Live-Musik, die die Gäste zum Mitmachen einluden.

Zum Abschluss gab es Kaffee und Kuchen, angeregte Gespräche und viele neue Bekanntschaften.

Niemand verließ den Abend enttäuscht, und das Feedback in den folgenden Tagen war überwältigend positiv. Alles in allem war das Jugendfest ein großer Erfolg – also bleiben Sie gespannt auf das Jugendfest im nächsten Jahr! |

|

|

|

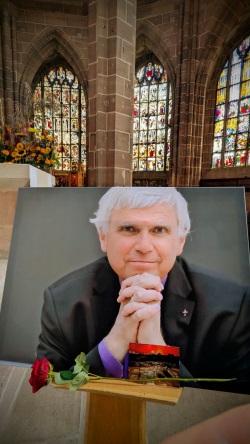

| | Abschied von Landesbischof in Ruhe Johannes Friedrich

von Dr. Florian Schuppe |

|

|

| | Die Nürnberger Lorenzkirche ist am 12. September 2025 bis auf den letzten Platz gefüllt. In der ersten Reihe sitzen neben Landesbischof Christian Kopp, Ministerpräsident Markus Söder, der ehemalige Erzbischof Ludwig Schick, der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland Josef Schuster und Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Vertreter des Islam, der Orthodoxie und kirchliche Repräsentanten aus dem Heiligen Land, Politik und Kultur. Sie alle nehmen an diesem Tag Abschied von Landesbischof in Ruhe Johannes Friedrich, der am 3. September 2025 im Alter von 77 Jahren verstorben ist.

Der Trauergottesdienst rückt in der Gestaltung und in den Ansprachen noch einmal das fruchtbare Wirken von Johannes Friedrich in den Mittelpunkt. Da sind die kraftvoll, hoffnungsfrohen Lieder, die ihm so wichtig waren, die Gebete und die Liturgie, die Redner, die die Frömmigkeit betonen, die J. Friedrich ausstrahlen konnte, die Weite der Gäste, die den Ökumeniker, Freund des Dialoges der Religionen und der Versöhnung ansichtig machen, seine Kirche, die er mitgeformt hat und nicht zuletzt die berührenden Worte seiner Familie, die den Familienmenschen Johannes Friedrich aufscheinen lassen. Man sitzt in der Feier und denkt, welch ein reiches Leben und welche Kraft auch in der Bescheidenheit und Offenheit liegen kann. Kardinal Marx nannte ihn einen „Menschen, der den Geist der Freude und der Hoffnung zeigte“ und „ein frohes und zugleich ernsthaftes Zeugnis Christi“ abgelegt habe. Seine Stimme wird im Dialog der Religionen und in der Ökumene fehlen. |

|

|

|

| | Feier zum 10jährigen Bestehen der Syrisch-Orthodoxen Gemeinde in München

von Dr. Florian Schuppe

10 Jahre, das klingt auf den ersten Blick nicht nach einem großen Jubiläum für eine Gemeinde. Wer jedoch auf die vielfältigen Umbrüche im Nahen Osten und die Präsenz der orientalischen Christen in Deutschland blickt, der kann ermessen, dass in dieser Zeit sehr viel Veränderung im Gange war. Und so veranstaltete die lebendige Syrisch-Orthodoxe Gemeinde in München zu Recht ein großes Fest anlässlich ihres 10jährigen Bestehens. Denn die Gemeinde ist in dieser Zeit zu einer lebendigen Vielfalt voller Kraft und Freude angewachsen. Hier treffen sich im Münchner Lehel alle Generationen, die teils noch in den Ländern des Ṭūr ʿAbdīn, Syrien oder dem Irak geboren, teils aber auch schon in Deutschland aufgewachsen und sozialisiert sind, um Liturgie zu feiern, Aramäisch zu lernen und den Alltag zu teilen.

Die Feier zum 10jährigen Jubiläum bestand aus einer wunderschönen, dreistündigen Liturgie unter der Leitung von Erzbischof Philoxenios Mattias Nayis und einem anschließenden Festakt mit vielen wertvollen Grußworten und leckeren Speisen, die auch die Geschmacksnerven mit in die Ursprungsregion des Christentums mitnehmen. Die vielfältigen Grußworte aus Politik und Kirche betonten die große integrative Kraft und ökumenische Offenheit der Gemeinde und das beeindruckende Miteinander der Generationen. |

|

|

|

| | Friedensgebet Rat der Religionen am 22.10.2025

von Dr. Andreas Renz |

|

|

| | Unter dem Leitwort „Verschieden – aber im Gebet vereint“ stand das diesjährige Friedensgebet des Rates der Religionen in München am 22. Oktober 2025 in der ehemaligen Karmeliterkirche. Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Münchner Religionsgemeinschaften rezitierten Texte aus ihren heiligen Schriften und sprachen Gebete für den Frieden. Neben den christlichen Kirchen wirkten Moscheegemeinden, die Liberale Jüdische Gemeinde Beth Shalom, die Aleviten, die Bahai, die Buddhisten sowie die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage mit.

Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, sprach ein Grußwort, in dem er die Rolle der Religionen für ein friedliches und konstruktives Zusammenleben in der Gesellschaft hervorhob. Generalvikar Klingan betonte in seiner Begrüßung als Hausherr und katholischer Sprecher des Rates, dass echter Frieden bei uns selbst beginnen müsse – in unserem Denken, Handeln und im täglichen Miteinander und dafür wollen die Religionsgemeinschaften in München stehen. Musikalisch umrahmt wurde das Friedensgebet vom Evangelischen Dekanatsposaunenchor und dem Chor „Viel Harmonie“ aus ehemals geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Ländern und Religionen. |

|

|

|

| | Über 300 katholische und evangelische Seelsorger sowie Seelsorgerinnen stärken sich für ihre Arbeit beim 1. Ökumenischen Seelsorgetag am 13.11.2025

von Dr. Florian Schuppe

Über 300 Seelsorger und Seelsorgerinnen aus dem Erzbistum München und Freising und der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern haben beim 1. Ökumenischen Seelsorgetag ein starkes Signal der ökumenischen Verbundenheit gesetzt. Kardinal Marx und Regionalbischof Thomas Prieto Peral begrüßten die Anwesenden: „Es ist das erste Mal, dass wir in dieser Weise so zusammenkommen. Und es ist gut, denn wir sind in unserem gemeinsamen Wirken vielfältig verbunden."

Im Mittelpunkt des Tages, der unter der Überschrift stand „Verwundete Welt – Heilsames Handeln“, standen grundlegende Fragen nach dem Umgang mit Verletzlichkeit in der Gesellschaft und im kirchlichen Handeln. Frau Professor Hildegund Keul von der Julius Maximilians Universität in Würzburg sprach über die aktuellen Felder im gesellschaftlichen Umgang mit Gruppen und Orten, an denen sich Verwundbarkeiten zeigen oder auch behauptet werden. Als Beispiele verwies sie auf die Reaktionen auf die Terroranschläge in Paris 2024, auf die Migrationsdebatte, aber auch innerkirchliche Debatten. Wunden können verbinden. Sie können aber auch zu einem Mittel der Macht werden oder in ein übersteigertes Sicherheitsbedürfnis führen.

Schwester Nicole Grochowina (Christusbruderschaft Selbitz) sprach vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Notfallseelsorge von der Notwendigkeit, vor manchem Leid auch die leeren Hände, die keine Antwort haben und gerade darin zum Segen werden können, auszuhalten. Sie plädierte an solchen Orten für eine Haltung, die um den Karsamstag weiß und diesen nicht vorschnell zu überspringen versucht. In verschiedenen Workshops konnten sich die Teilnehmer mit konkreten Fragen der Seelsorge auseinandersetzen, den Zugang anderer Konfessionen kennenlernen, aber auch konkret bei einem Workshop, der zum Mikropilgern einlud, vulnerable Orte im Bahnhofsviertel besuchen.

Kardinal Marx bilanzierte am Ende: „Wir haben gespürt, wie kraftvoll ein solches Format sein kann und wie sehr wir mit denselben Fragen unterwegs sind." Regionalbischof Thomas Prieto Peral ergänzte: „Wir wollten heute nicht abstrakt über die Ökumene reden, sondern die Fragen, die uns gemeinsam in der Seelsorge betreffen, das ist in wirklich guter Weise gelungen.“ Beide Bischöfe wollten gemeinsam überlegen, wie eine Fortsetzung dieses Formates aussehen könnte. | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

|

| |

| | Bach interreligiös – Musik als Brücke zwischen Religionen

Sonntag, 23. November 2025, 18:00 Uhr

Johann Sebastian Bach inspiriert Menschen aller Zeiten und Kulturen – seine Musik verbindet jenseits von Religion und Herkunft. Im Rahmen des Bachjahres 2025 lädt die Herz Jesu Kirche zu einem außergewöhnlichen Konzert ein, das Bachs Werk in einem interreligiösen Dialog neu erfahrbar macht.

Christliche Chöre und Musiker:innen jüdischer und muslimischer Prägung gestalten gemeinsam ein Konzert, das die verbindende Kraft der Musik eindrucksvoll erlebbar werden lässt. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „Offene Tore“ und zugleich anlässlich des 25. Weihejubiläums der Herz Jesu Kirche statt – ein doppelt besonderer Anlass, der Musik, Begegnung und Dialog feiert. Der evangelische Paul-Gerhardt-Chor (Leitung: Ilse Krüger) musiziert gemeinsam mit dem katholischen Herz-Jesu-Chor (Leitung und Orgel: Andreas Götz). Zum festlichen Auftakt erklingen die Sinfonia und Chöre der Ratswahlkantate BWV 29.

Ein interreligiös-musikalischer Kontrapunkt folgt mit „Bach-Klezmer“ für Band und Streicher sowie einer Arie aus der Matthäuspassion in arabischem Stil. Mitwirkende sind unter anderem Slava Cernavca (Klarinette), Jan Eschke (Klavier), Mochine Ramdan (Gesang/Gembri), Bastian Jütte (Drums) und Giorgi Makhoshvili (Kontrabass).

Zum Abschluss erklingt als gemeinsames Friedensgebet das „Dona nobis pacem“ aus Bachs h-Moll-Messe. Der Ort ist bewusst gewählt: Die moderne Herz Jesu Kirche gilt als Ort interreligiöser Begegnung und herausragender musikalischer Momente.

In Kooperation mit dem Fachbereich Dialog der Religionen des Erzbischöflichen Ordinariats soll dieser Abend ein Zeichen für Zusammenhalt, Dialog und Hoffnung setzen. Nach dem Konzert sind alle Besucher:innen zu einem gemeinsamen Austausch bei einem Getränk eingeladen.

Ort: Herz Jesu Kirche, Lachnerstr. 8, 80639 München

Eintritt frei |

|

|

|

| | 60 Jahre christlich-islamischer Dialog: Bilanz und Ausblick anlässlich der Neuerscheinungen „Lexikon des Dialogs – Englisch“ und „Handbuch christlich-islamischer Dialog“

Mittwoch, 03. Dezember 2025, 19:00 bis 22:00 Uhr

Am 28. Oktober 1965 verabschiedete das Zweite Vatikanische Konzil die Erklärung Nostra Aetate – ein historisches Dokument, das den Grundstein für ein neues Verhältnis zu den nicht-christlichen Religionen legte. An diesem Abend richten wir den Blick auf den christlich-islamischen Dialog, der sich in den vergangenen sechzig Jahren – insbesondere in Deutschland – sowohl in der Praxis als auch auf akademischer Ebene etabliert hat und aus dem gesellschaftlichen Diskurs nicht mehr wegzudenken ist. Was wurde bislang erreicht? Welche Herausforderungen ergeben sich für die Zukunft? Vorgestellt werden auch zwei herausragende Neuerscheinungen: Das im Auftrag der Eugen-Biser-Stiftung herausgegebene „Dictionary of Encounter. Basic Terms in Christianity and Islam” und das Online-Handbuch christlich-islamischer Dialog.

Referent:innen:

Prof. Dr. Dr. Felix Körner SJ, Stiftungsprofessor am Nikolaus-Cusanus-Lehrstuhl für Theologie der Religionen, Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. Dr. Armina Omerika, Professorin für Ideengeschichte des Islam, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Prof. Dr. Dr. h. c. Martin Thurner, Professor am Martin-Grabmann-Forschungsinstitut für Mittelalterliche Theologie und Philosophie, Mitglied des Wissenschaftsrats der Eugen-Biser-Stiftung

Dr. Andreas Renz, Leiter des Fachbereichs Dialog der Religionen im Erzbischöflichen Ordinariat München, Lehrbeauftragter an der LMU

Stefan Zinsmeister, Vorsitzender des Vorstands der Eugen-Biser-Stiftung, München (Moderation)

Eine Kooperationsveranstaltung der Eugen-Biser-Stiftung mit dem Fachbereich Interreligiöser Dialog des Erzbischöflichen Ordinariats München sowie der Domberg Akademie Freising

Ort: Ehemalige Karmeliterkirche, Karmeliterstr. 1, München

Eintritt: 15 Euro regulär, 10 Euro für Mitglieder des Freundeskreises der Eugen-Biser-Stiftung e. V., 5 Euro für Studierende

Anmeldung: 60 Jahre christlich-islamischer Dialog | Eugen-Biser-Stiftung |

|

|

|

| | Die Wiederentdeckung der jüdischen Geschwister

60 Jahre katholische und evangelische Lernprozesse im christlich-jüdischen Dialog

Dienstag, 03. Februar 2026 von 19:00-21:00 Uhr

Die Haltung der christlichen Kirchen zum Judentum war jahrhundertelang von Abgrenzung und Abwertung, in späteren Zeiten auch von Ausgrenzung, Entrechtung und Verfolgung gekennzeichnet. Erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vor 60 Jahren hat die katholische Kirche das Judentum wieder als eigene Wurzel entdeckt und gewürdigt und einen Dialog mit den jüdischen Geschwistern begonnen. Ähnliche Entwicklungen gab es in den evangelischen Kirchen.

Der Abend will die Erfolge dieses Lernprozesses rekapitulieren, aber auch kritisch nach aktuellen Schwierigkeiten und den Aufgaben für die Zukunft fragen. Dr. Müller und Dr. Renz beleuchten das Thema zunächst mit zwei Impulsreferaten und führen dann ein moderierts Gespräch mit Blick auf Themen, die derzeit offen oder schwierig sind im jüdisch-christlichen Verhältnis.

Dr. Klaus Müller ist Pfarrer in der badischen Landeskirche und Bereichsleiter für Interreligiöses Gespräch im Evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe und Landeskirchlicher Beauftragter für das christlich-jüdische Gespräch. Seit 2015 hat Dr. Müller außerdem den Vorsitz der Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden (KLAK) der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) inne.

Dr. Andreas Renz ist Leiter des Fachbereichs Dialog der Religionen im Erzbischöflichen Ordinariat München, Lehrbeauftragter an der LMU München, Autor und Herausgeber mehrerer Bücher zum interreligiösen Dialog sowie katholischer Vorsitzender der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit München.

Moderation: Dr. Rainer Oechslen

Ort: Aula des Gymnasiums Seligenthal, Landshut, Bismarckplatz 14, 84034 Landshut

Veranstalter: CBW Landshut in Kooperation mit der Abtei Seligenthal

Gebühr: 10,00 EUR

Wegen begrenzter Platzkapazitäten ist eine vorherige Anmeldung über das CBW Landshut dringend erforderlich. |

|

|

|

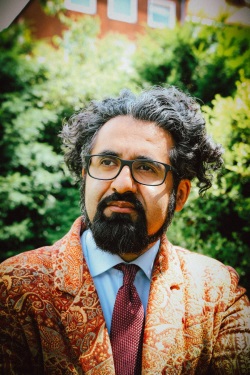

| | KI und die Religionen - oder: Wie sich die Gottesfrage neu stellt …

Donnerstag, 05. Februar 2026, 19:00 - 20:30 Uhr

Die Rasanz der technologischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte betrifft nicht allein die Gesellschaft, sondern stellt auch die Religionen vor Fragen und Herausforderungen. Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz scheint dem Ganzen die Krone aufzusetzen und aufzuzeigen, dass der Mensch Religion in einer vollvernetzten Welt mit KI-basierten Hilfssystemen und Möglichkeiten gar nicht mehr zu benötigen scheint. Doch ist das so? Wie sieht die Zukunft von Spiritualität und theologischer Debatte aus? Was bedeutet Endlichkeit noch, wenn KI Unsterblichkeit suggeriert? Wie begegnen die Religionen dieser Entwicklung? Dies diskutiert der islamische Religionsphilosoph und Autor des Buches "Gott 2.0. Grundfragen einer KI der Religion" Prof. Dr. Ahmad Milad Karimi mit uns.

Referent: Prof. Dr. Milad Karimi, Universität Münster

Ort: mvhs Bildungszentrum, Einsteinstr. 28

Anmeldung: KI und die Religionen - oder: Wie sich die Gottesfrage neu stellt… – Münchner Volkshochschule

Eine Veranstaltung des Kooperationsprogramms „Nymphenburger Gespräche“ (Evangelische Stadtakademie München, Fachbereich Dialog der Religionen im Erzbischöflichen Ordinariat, Freunde Abrahams e.V., IDIZEM e.V., Liberale Jüdische Gemeinde Beth Shalom, Münchner Volkshochschule) |

|

|

|

| | Unterwegs zum Licht

Auszeit im Alltag – Spirituelle Me-Time

Sonntag, 07.12.2025 bis Sonntag, 14.12.2025

Online-Veranstaltung

Je kürzer die Tage werden, umso mehr sehnen sich viele Menschen nach Licht und Sonne. So ist es nicht verwunderlich, dass die Lichterfeste mehrerer Religionen gerade in diesem Jahresabschnitt verortet sind. Im Judentum wird Chanukka begangen, indische Traditionen feiern Diwali und im Christentum steht Weihnachten bevor. Das Geburtsfest Jesu Christi, dem „Licht der Welt“, wird sinnigerweise in der längsten Nacht des Jahres begangen und das Zugehen darauf traditionell von wachsendem Licht begleitet.

Wir laden Sie ein, sich inmitten des Alltags für sieben Tage eine Auszeit zu gönnen: Eine halbe Stunde „spirituelle Me-Time“ pro Tag wird Sie bereichern und aufatmen lassen! Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie ein kleines Heft mit Impulsen für jeden Tag der Woche. Texte und Bilder aus den religiösen Traditionen der Welt werden Sie begleiten – „Unterwegs zum Licht“!

Die Spirituelle Me-Time besteht aus:

zwei Onlinetreffen | täglicher individueller Meditationszeit (ca. 30 min)

Termine der Onlinetreffen:

Sonntag, 07.12.2025, 19 bis 20 Uhr | Sonntag, 14.12.2025, 19 bis 20 Uhr

Leitung:

Dr. Renate Kern, Referentin im Fachbereich Dialog der Religionen des Erzbischöflichen Ordinariats München

Sr. Susanne Schneider MC, Bildungsreferentin bei missio München

Teilnahmegebühr:

20 Euro

Anmeldung:

Per E-Mail – mit Angabe Ihrer postalischen Adresse - bis spätestens Montag, 01.12.2025 an: bildung-muenchen@missio.de. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung und den Zugangslink per E-Mail.

Flyer |

|

|

|

| | Dem Klang der Stille lauschen

Freitag, 27.02.2026, 18.00 Uhr bis Sonntag, 01.03.2026, 13.00 Uhr

Alle großen Religionen wissen um die Gegenwart Gottes in uns. Verschiedene Traditionen bezeichnen die Urerfahrung seiner Präsenz als innere Quelle, „Fülle-Leere“, große Stille, Christus in uns.

An diesem Wochenende gönnen wir uns Zeit, aus der Betriebsamkeit unseres Alltags herauszutreten, uns im Schweigen dem tragenden Grund unseres Lebens zu öffnen und davon beschenken zu lassen. Verschiedene meditative Schritte machen es möglich, zu sich selbst „nach Hause“ zu kommen, achtsam für das Hier und Jetzt zu werden und dem göttlichen Klang der Stille zu lauschen, der auch unser Alltagsleben durchtönt.

Elemente:

· Meditativer Tagesbeginn (mit Gebärdegebet) und -abschluss

· Impulse

· Gemeinsame Meditationszeiten

· Durchgehendes Schweigen

Leitung und Begleitung:

Dr. Renate Kern, Referentin im Fachbereich Dialog der Religionen des Erzbischöflichen Ordinariats München

Ort:

Exerzitienhaus Leitershofen bei Augsburg

Kosten:

Kursgebühr inkl. Verpflegung und Unterkunft im Einzelzimmer: 180,50 €

Anmeldung:

Bis spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn im Exerzitienhaus Leitershofen telefonisch 0821 / 9 07 54 – 0 oder per E-Mail: info@exerzitienhaus.org.

Flyer |

|

|

|

| |

| |

| | Birgit Heller: Wie Religionen mit dem Tod umgehen. Grundlagen für die interkulturelle Sterbebegleitung. Mit Beiträgen von Peter Antes, Astrid Eisingerich, Yasmin Gunaratnam und Andreas Heller. Freiburg i. Br.: Lambertus Verlag 2012.

Die großen Weltreligionen deuten den Tod als Übergang in eine neue Existenzweise. Auf dem Hintergrund ihrer jeweiligen Vorstellungen davon haben sie verschiedene Umgangsformen mit Sterben, Tod, Trauer, Sterbebegleitung, Totenrituale etc. entwickelt. In unserer Zeit der religiösen Diversität und Multikulturalität ist im medizinischen Palliativbereich ein Basiswissen über die religiös-kulturellen Unterschiede unabdingbar, um Sterbende und ihre Angehörigen adäquat begleiten zu können. Im ersten Teil des Buches werden Sterben, Tod und Trauer im Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum und Islam nacheinander kenntnisreich dargestellt. Dann kommen medizinethische Fragen im interreligiösen Horizont zur Sprache, nämlich zum einen zu Lebensende, Hirntod und Organspende und zum andern zu Euthanasie. Der dritte Teil widmet sich der Thematik von Palliative Care im Kontext religiös-kultureller Vielfalt. Am Ende thematisiert die Autorin Grenzen des interreligiös-interkulturellen Zugangs bei der Begleitung und wirbt dafür, den jeweils konkreten, individuellen Menschen mit seinem Ringen an existentiellen Herausforderungen im Blick zu haben. (RK) |

|

|

|

| | Norbert Elias: Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen.

Berlin: Suhrkamp-Verlag 2025.

80 Prozent der Deutschen möchten im eigenen Bett sterben, aber 80 Prozent der Deutschen sterben in Institutionen. Früher schied man im Kreise der Familie aus dem Leben, heute ist man dabei allein. Hygienisch, aber einsam – das ist die traurige Realität des Sterbens in unseren Tagen. Wie es dazu gekommen ist, beschreibt Norbert Elias in seinem berühmten Essay, der auf die moderne Gesellschaft aus der Perspektive ihres Umgangs mit Sterblichkeit und Tod blickt.

Elias schildert, wie und warum der Tod allmählich hinter die Kulissen der alltäglichen Lebensvollzüge verbannt wurde und die Menschen sich von ihrer eigenen Sterblichkeit entfremdet haben. Die Gesunden wollen nichts davon wissen, weshalb sie die Gebrechlichen früh aus der Gemeinschaft der Lebenden ausschließen. Und »wenn ein Mensch im Sterben fühlen muß, daß er [...] kaum noch Bedeutung für die umgebenen Menschen besitzt, dann ist er wirklich einsam«.

Welches Licht auf eine Gesellschaft fällt, die solche Einsamkeit zulässt, und was man dagegen tun könnte, erkundet Didier Eribon in seinem Nachwort zu diesem meisterlichen Text, der in den Jahrzehnten seit der Niederschrift nichts von seiner Relevanz und Schönheit verloren hat.

Quelle: Thalia |

|

|

|

| | Thomas Schwaiger: Christliches Totenbuch. Meditationen über Anfang und Ende. Kösel Verlag 2005.

Vor dem Hintergrund des bekannten tibetanischen Totenbuches macht Pfr. Thomas Schwaiger den Versuch ein christliches Totenbuch zu entwerfen. Er greift dabei auf seine reiche Erfahrung als Leiter der Trauerpastoral und als Priester in der Seelsorge zurück. Die dichte geistliche Sprache regt deshalb zur vertieften Selbstreflexion und zur Einordnung der Begleitung von Menschen an, die in der ein oder anderen Form mit dem Sterben konfrontiert sind. Die christliche Hoffnung wird ganz existenziell durchbuchstabiert und als Deutungshorizont angeboten. Denn „Wer seinen Weg als Weg der Wandlung versteht, vernimmt immer schon die Botschaft des Todes – und zwar mitten im Leben.“ (FS) | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

|

| |

| Gedicht | Die schwersten Wege

Die schwersten Wege

werden alleine gegangen,

die Enttäuschung, der Verlust,

das Opfer,

sind einsam.

Selbst der Tote der jedem Ruf antwortet

und sich keiner Bitte versagt

steht uns nicht bei

und sieht zu

ob wir es vermögen.

Die Hände der Lebenden die sich ausstrecken

ohne uns zu erreichen

sind wie die Äste der Bäume im Winter.

Alle Vögel schweigen.

Man hört nur den eigenen Schritt

und den Schritt den der Fuß

noch nicht gegangen ist aber gehen wird.

Stehenbleiben und sich Umdrehn

hilft nicht. Es muss

gegangen sein.

Nimm eine Kerze in die Hand

wie in den Katakomben,

das kleine Licht atmet kaum.

Und doch, wenn du lange gegangen bist,

bleibt das Wunder nicht aus,

weil das Wunder immer geschieht,

und weil wir ohne die Gnade

nicht leben können:

die Kerze wird hell vom freien Atem des Tags,

du bläst sie lächelnd aus

wenn du in die Sonne trittst

und unter den blühenden Gärten

die Stadt vor dir liegt,

und in deinem Hause

dir der Tisch weiß gedeckt ist.

Und die verlierbaren Lebenden

und die unverlierbaren Toten

dir das Brot brechen und den Wein reichen –

und du ihre Stimmen wieder hörst

ganz nahe

bei deinem Herzen.

(Hilde Domin: Gesammelte Werke. Frankfurt: S. Fischer Verlag, 6. Auflage 1987, S. 118f.) | | [nach oben zum Inhaltsverzeichnis] |

|

|

|

|

| Name: Banner Newsletter Erzdiözese München und Freising Fachbereich Ökumene und Dialog der Religionen

Bildnachweis: ©Erzbistum München und Freising 2024 |

|  | Name: Liegender Buddha

Bildnachweis: Pixabay_ buddha-3765426_1280 |

|  | Name: Herbstlaub im Licht

Bildnachweis: Pixabay |

|  | Name: Islamischer Friedhof in Berlin

Bildnachweis: ©Andreas Renz |

|  | Name: Weihbischof Sofian von Kronstadt

Bildnachweis: ©Privat (Weihbischof Sofian von Kronstadt) |

|  | Name: Haus am Ostfriedhof, Hausfront

Bildnachweis: ©Lennart Preiss |

|  | Name: Haus am Ostfriedhof, Deckenlüster

Bildnachweis: ©Lennart Preiss |

|  | Name: Haus am Ostfriedhof, Schriftzug miteinander

Bildnachweis: ©Lennart Preiss |

|  | Name: Haus am Ostfriedhof, Gesprächsecke

Bildnachweis: ©Lennart Preiss |

|  | Name: Haus am Ostfriedhof, Buch: Wir gedenken

Bildnachweis: ©Lennart Preiss |

|  | Name: Abschied von Landesbischof Johannes Friedrich

Bildnachweis: ©Florian Schuppe |

|  | Name: Feier zum 10jährigen Bestehen der Syrisch-Orthodoxen Gemeinde in München

Bildnachweis: Stefan Kiderle |

|  | Name: Friedensgebet 2025

Bildnachweis: ©R. Kiderle |

|  | Name: 1. Ökumenischen Seelsorgetag am 13.11.2025

Bildnachweis: ©R. Kiderle |

|  | Name: Prof. Dr. Milad Karimi, Universität Münster

Bildnachweis: ©Elif Kücük |

|  | Name: Teelichter

Bildnachweis: Pixabay |

|  | Name: Glocke

Bildnachweis: Pixabay |

|  | Name: Friedenstaube für Friedensmeditation

Bildnachweis: pixabay |

|  | Name: Buch: Wie Religionen mit dem Tod umgehen, B. Heller,

Bildnachweis: Lambertus-Verlag |

|  | Name: Buch: Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen, Norbert Elias

Bildnachweis: Suhrkamp-Verlag |

|  | Name: Buch: Christliches Totenbuch von Thomas Schwaiger

Bildnachweis: Kösel-Verlag |

|

|